あちこちの障がいのある人の福祉現場に表現活動を届ける「出前アート・ワークショップ」を始めてもう20年ほどになるだろうか。これまでの出会いで僕が感動とか気づきをいっぱいいただいたシアワセな時間を振り返ってみたい。

初めての出前は群馬県の前橋市にある「ワークハウスすてっぷ」だった。そこの友人が「風の工房」の作品展を高崎市内で開催してくれたことがご縁で、墨遊びのワークショップを月に一回、提供しましょうということになった。

すてっぷに通う人たちの障がいは多様で、重い脳性麻痺を抱えている人も多くいらっしゃった。そして、すてっぷは一人ひとりの障がいの状況に応じて、まさに多様な作業活動を提供していた。初めての日、広い空間に、アート・ワークショップに興味があるメンバーさんたちに集まってもらい、墨遊びの道具を机に広げ、施設長さんから僕のことを紹介してもらった。そのとき、メンバーさんはほとんど腰が引けていたのを感じた。

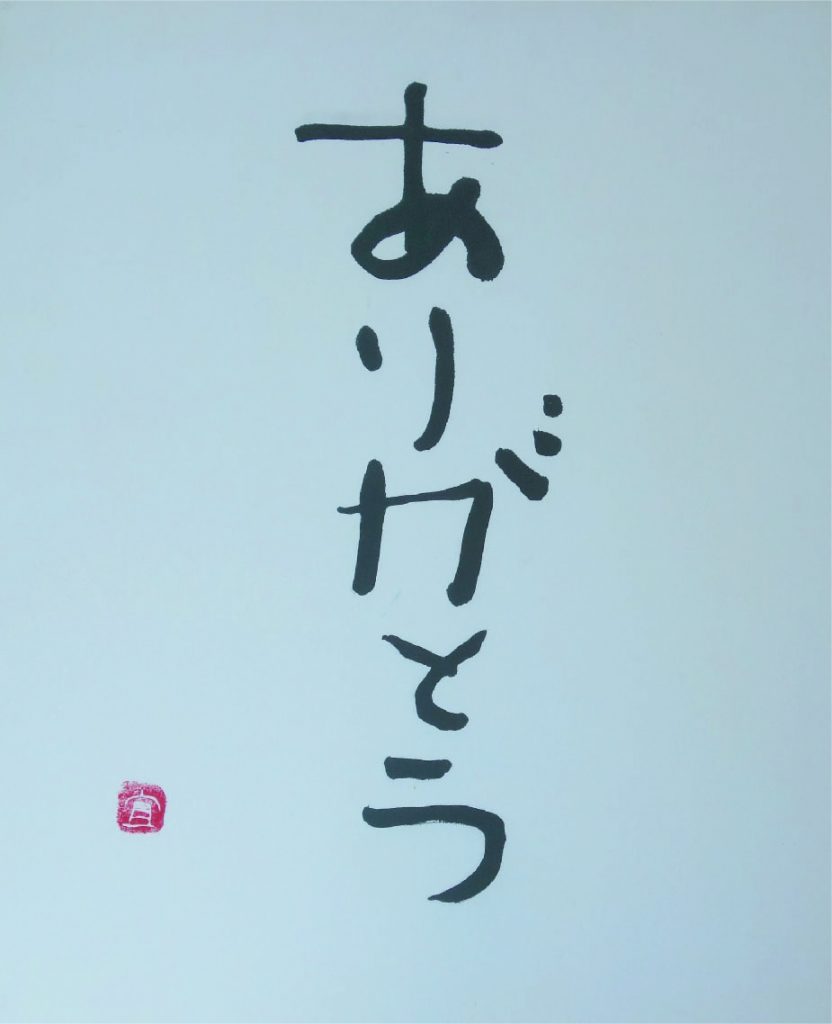

「なに? アート? それも習字? そんなのできねー。むりむり。苦手だあ……(無言)」。反応はおよそそんな感じだった。そこで僕は「今日は上手に書くのではなく、どんだけヘタクソに書くか。誰がイチバンヘタクソか、それがイチバンです。書道じゃありません。墨遊びです」と緩いおしゃべりで皆さんの気持ちをほぐした。僕だって初めて出会う人たちであり、それぞれどんなふうに筆を持ち、筆を運ぶか、何より文字をどれだけ知っていて、言葉を持っているか一人ひとり違うので、やってみないとわからないのだ。

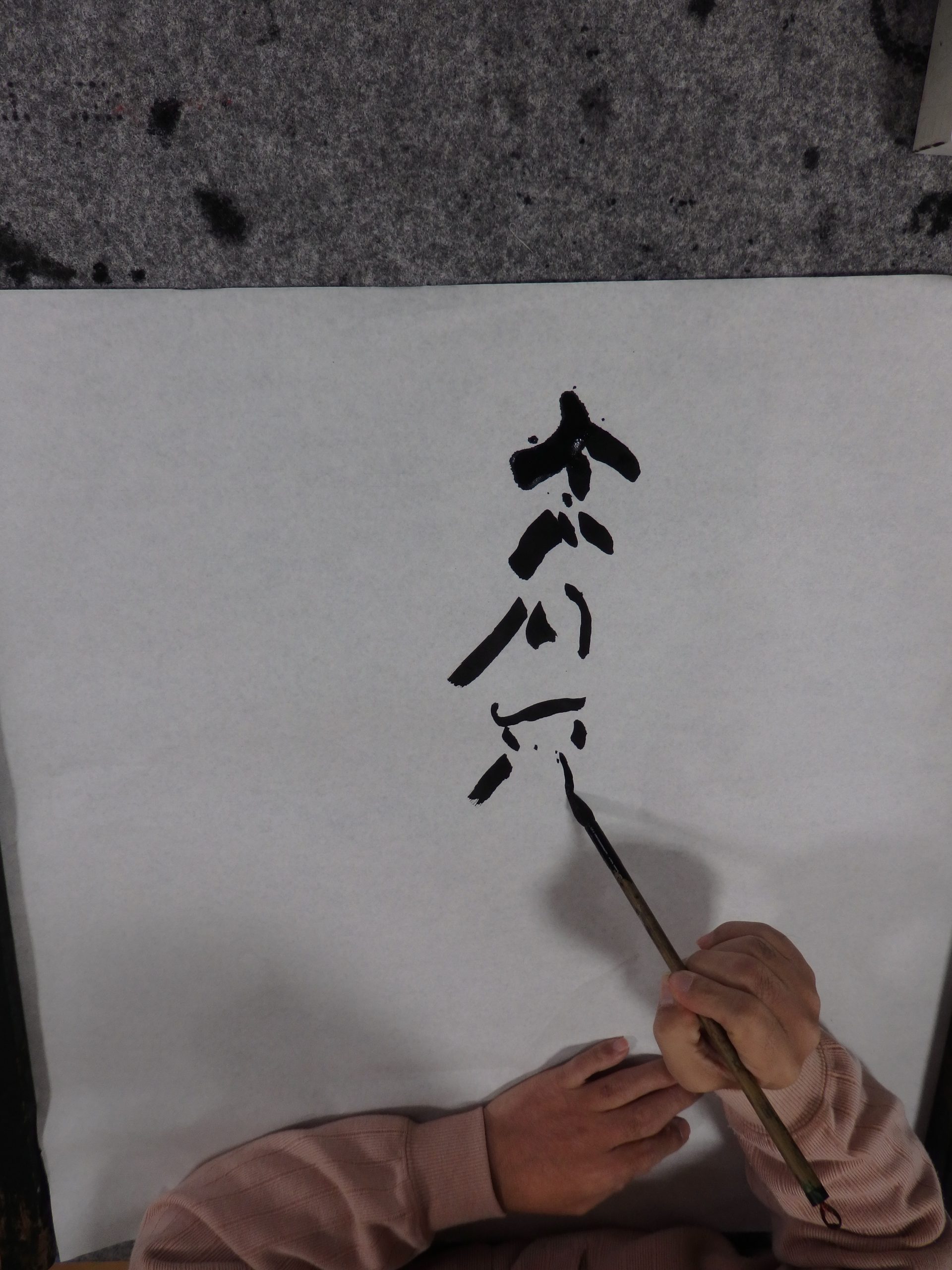

まずは一番腰の引けていたメンバーさんに、あいさつをしながら少しおしゃべりして気分をやわらげた(といっても僕の半ばアホな話を振っただけだが)。そして「まずはあなたの番ですよ」と伝えると、おずおずと紙の前に来てくれた。その人は右半身の麻痺が強く、発音もままならない。大きな紙に漢字一文字を書いてもらおうと、知っている漢字を聞いてみたが、「うーむ……」とうなるばかり。僕は「今日の天気は? 雨ですね。では天気の天、天国の天という字を書いてみますか」とボードに「天」の字を書き、促した。また筆をしっかりと持てないので、「はい、息吸って〜、吐いて〜」と言いながら、息を吐いたときに少し緩んだ手に筆を持ってもらった。

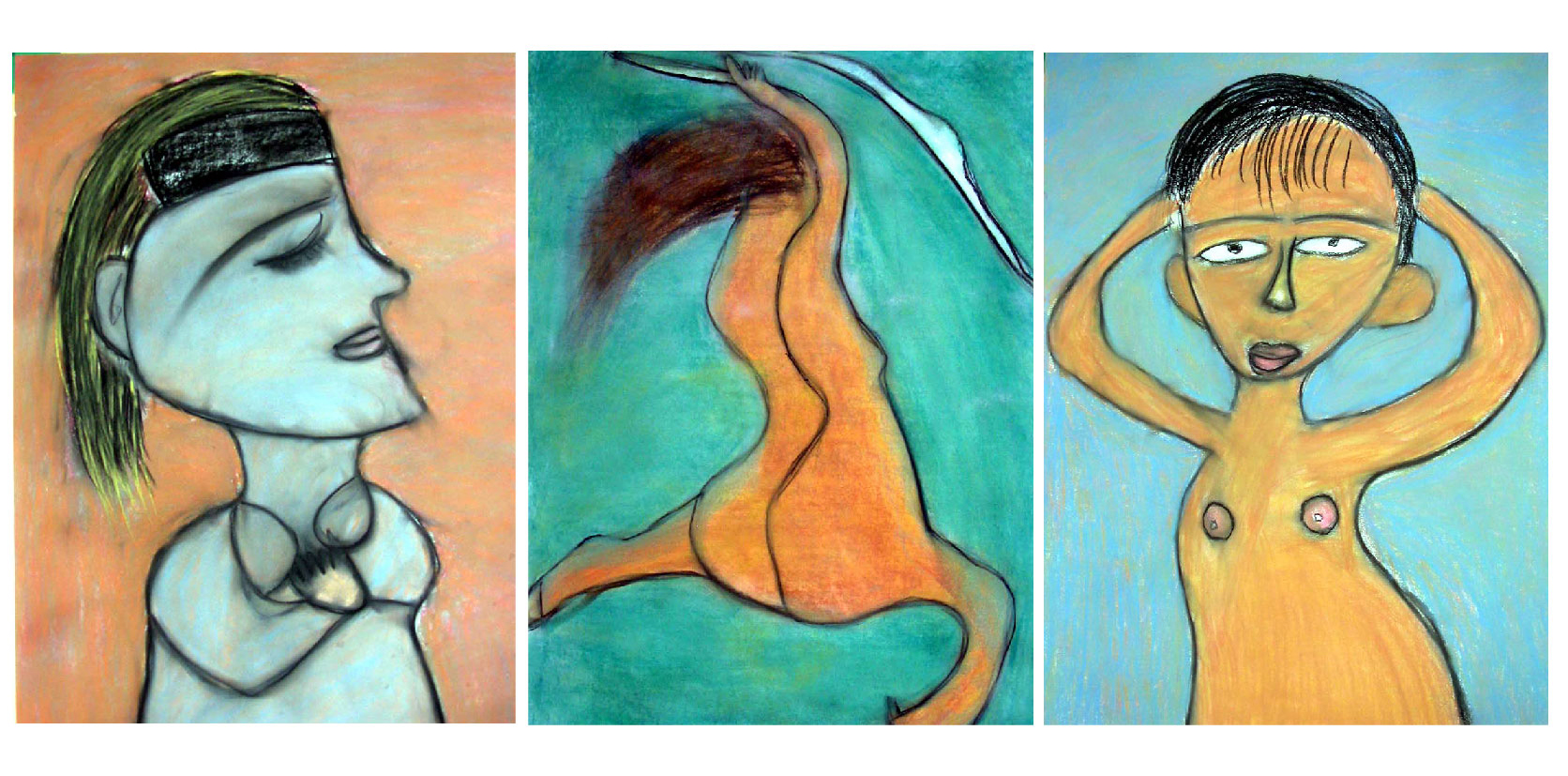

墨をたっぷり含んだ筆先からはぽたぽたと黒い滴が落ちている。でも「そんなの気にしないでいいよ」と伝え、書き始めの位置を指で示すと、彼は恐る恐る筆を置いてゆっくりと筆を動かし始めた。身体全体に麻痺があるため、筆を持つ手は思うように動かず、あらぬ方向に行ってしまう。墨が飛び散る。それでも彼は必死の形相で筆を動かした。彼が生み出した作品はなんという迫力だろうか。僕は鳥肌が立ち「すげー!」と言うしかなかった。何より本人自身が驚いたようだ。「きっと今まで、この麻痺している手を恨んだかもしれないけど、この手はこんなにすごい作品を生み出したね。これは君にしか書けない線だよ。ゴッドハンドだね」と言うと、彼はとてもうれしそうな表情を見せてくれた。そしてそんな様子を見ていたほかのメンバーも、次々とワークに参加してくれた。

月一回の、それも一人当たりたった15分ほどのワーク。でも皆さん自分の順番は「まだか、まだか」と待ってくれている。僕にとっても毎回「鳥肌もん」の作品と出会う濃密な時間になった。高速を走りながら、「さて今日は、あの人からどんな言葉が出てくるのだろう、どんな筆だったらいいだろう」などと考えながらすてっぷに向かう時間も、ワークが終えて濃密な時間を振り返り余韻に浸ることができる帰路の時間も楽しいものになった。

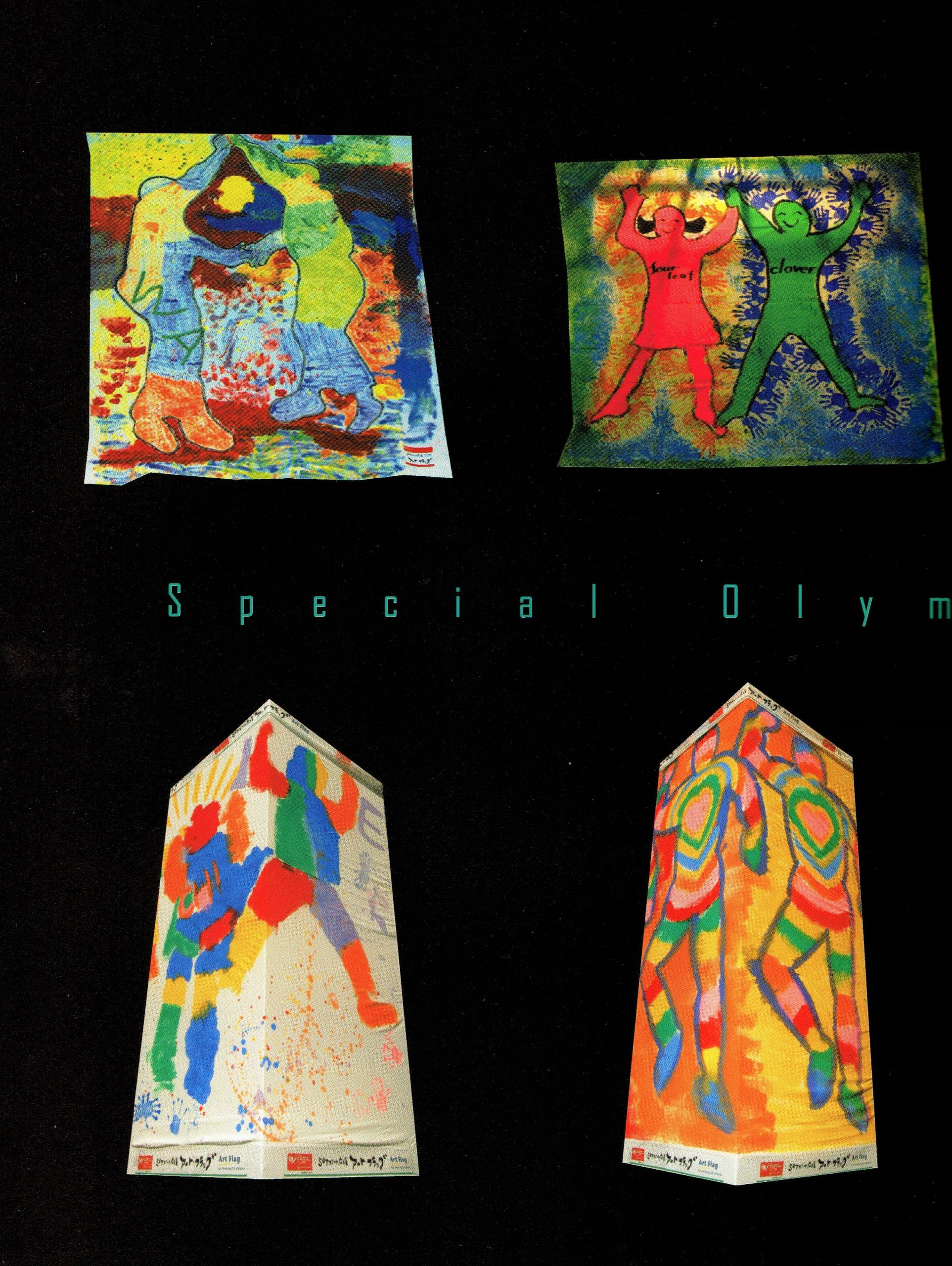

そのうちすてっぷのメンバーさんたちの作品展が開かれるようになった。タイトルは『遊墨民展』と名づけられた。メンバーの一人、Kさんには各所から作品制作の依頼も来るようになり、なんとデンマークですてっぷの作品展が開催されたときは、Kさんも会場でライブ墨遊びをしたそうだ。漢字が珍しいため、墨書は大いに関心を引き、会場は大いに盛り上がったそうだ。

〈つづく〉