アート活動を始めたことにより、この街学園の中でさまざまな価値の転換が起きた

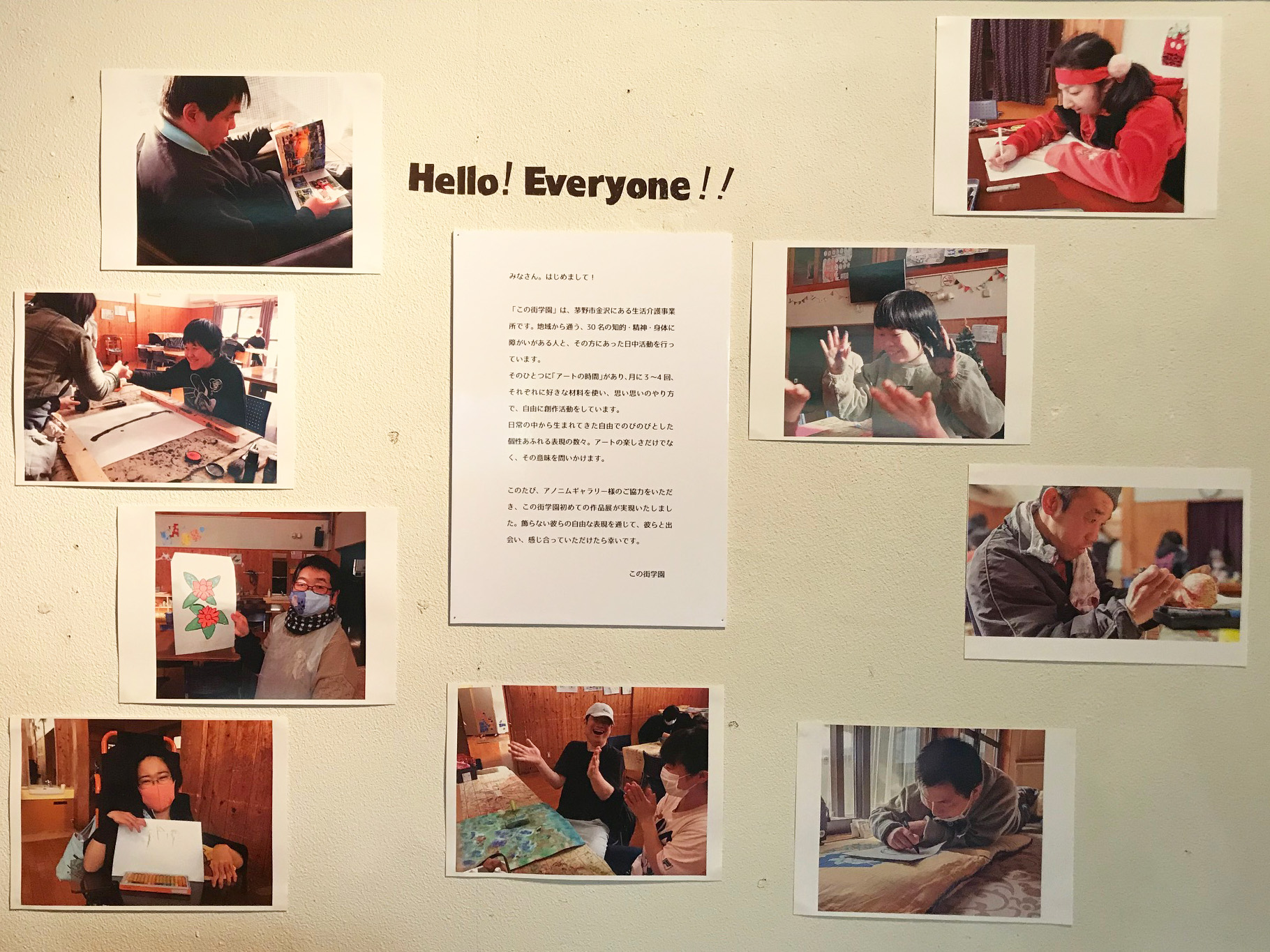

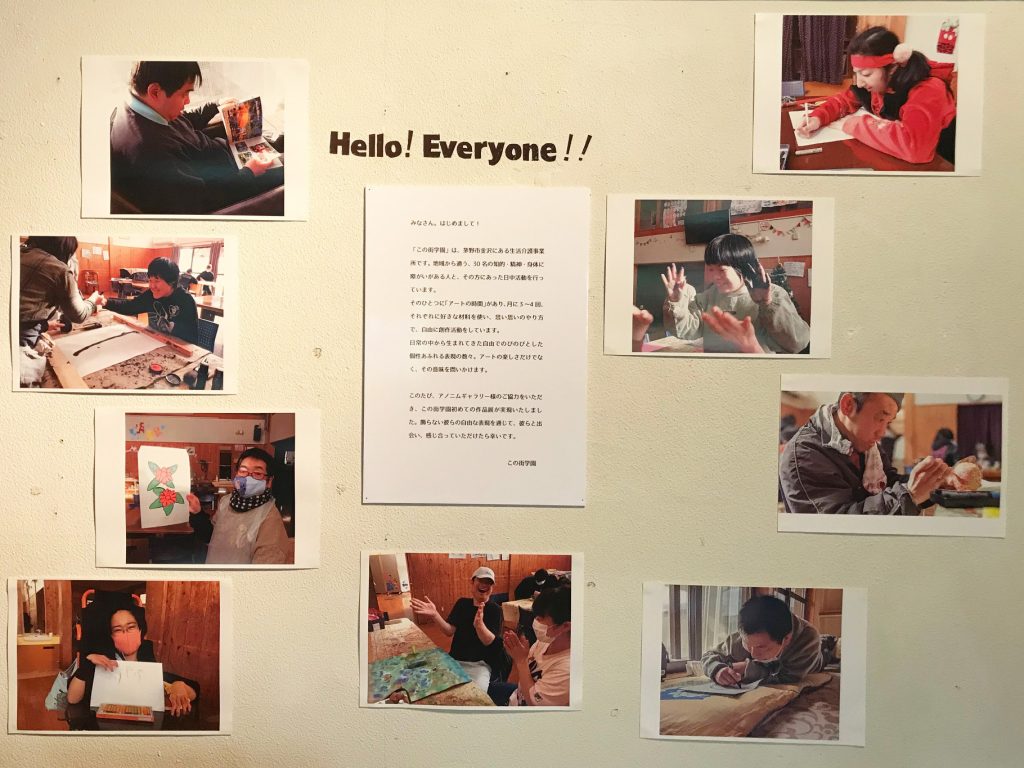

茅野市金沢の生活介護事業所、この街学園。この春に茅野市のアノニム・ギャラリーで初めての外部での作品展『Hello! Everyone!!』を開きました。障がいのある方々約30人が生活支援を受けながら、さまざまな日中活動をしている同学園では、6年前から「自己を表現することの楽しさを感じながら『その方らしさ』を見出すことで、やがては周りの人びとの意識や特性の理解へとつながることを目指します」というコンセプトのもと、月に3、4回のペースでアートの時間を加えました。『Hello! Everyone!!』はその一面を紹介するものです。期間中、施設長の飯田淳さん、アート活動の担当者である鈴木真知子さん、聞き手にアノニム・ギャラリーの赤松さやかさんという顔ぶれで行なった座談会を再構成してお届けします。

展覧会への入選が、支援するスタッフの意識を変えた

赤松 鈴木さんが学園のスタッフとして入った経緯から教えていただけますか?

鈴木 前施設長の林敏彦さんが声をかけてくださったんです。その何カ月か前に福祉の仕事説明会でお会いしたとき、美術館をやめて福祉の仕事がしたいという気持ちはお伝えしていたんですけど、それを覚えていてくださって「事務仕事もやってもらうけれど、それでよければ」と誘っていただきました。実際に学園に行ってみたら「実はアート活動をやりたい」というお話をいただいて。最初から自由に動ける環境があったのは、ありがたかったですね。2016年のことです。

飯田 学園でアートの取り組みが始まるという話が出たとき、僕らは逆に福祉のことしかわからず、イメージがまったく湧かなかったんです。特に僕なんかは、どうやるんだろうと懐疑的で。その中で、推進力、原動力になってくれたのが鈴木さんです。

鈴木 いやいや、私じゃないんですよ。スタッフの皆さんが明るく元気だし、利用者さんのために何ができるか毎日考えていらっしゃるからです。私はそれまで美術館の学芸員を長くやっていまして、ワークショップの経験もそれなりにあると思っていました。障がいのある方の作品を拝見する機会はたくさんあったし、展示もさせていただいていたので、きっと素晴らしい作品を生み出せるだろうと夢見心地でいたんです。ところがアートの時間を始めるにあたって、自分の中でこういうものをつくるというゴールを目指すアートワークをイメージし、必要な画材も用意し、勇んで始めたんです。だけど誰も画材を手に取らず、遠巻きに見ていました。この状況をどうしようと焦っていると、スタッフの皆さんが「○○さん、絵の具を使って遊んでみましょう」と間に入ってくださった。そのサポートがあったおかげで今があるんです。最初のころは、私自身未熟で、それぞれの方に合ったやり方でアプローチすることもできなくて、とにかくこの場この時間を楽しめるようにすればいいんだ、ということに気づいたのもだいぶ後のことでした。今までの経験なんて役に立たないし、本当にやっていけるんだろうかと、当時は真剣に悩んだりしましたよ。

赤松 最初のころはどんなことをやられたんですか?

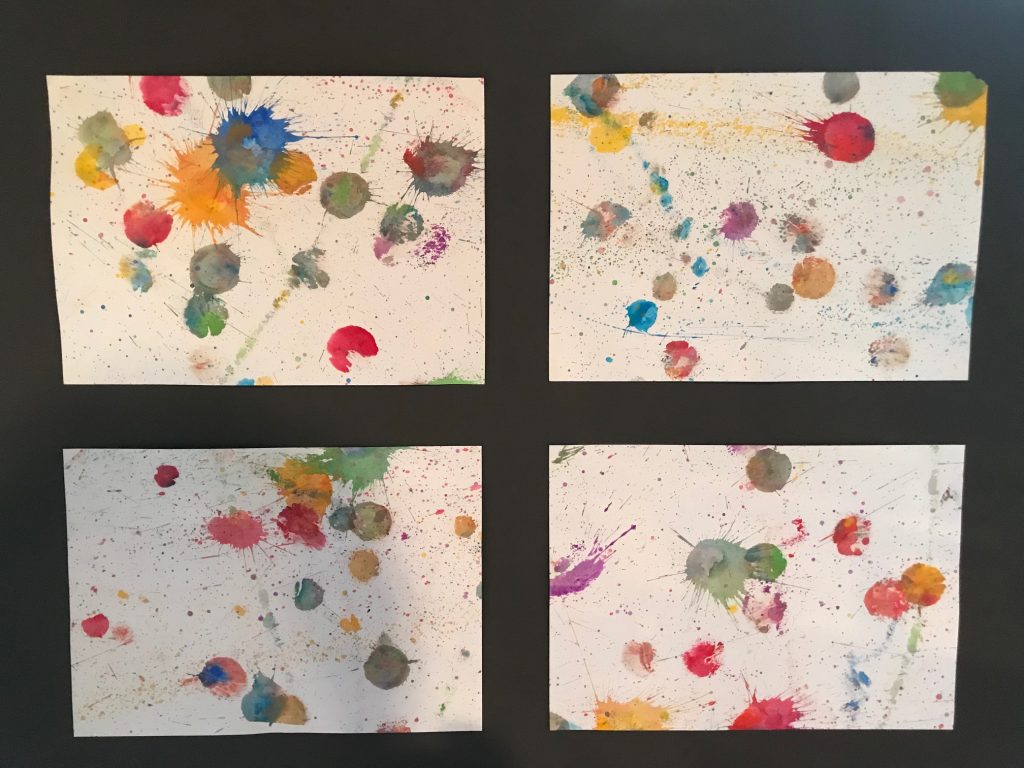

鈴木 カレンダーの裏紙に筆や手などできるやり方で色をつけてもらいました。色を楽しんだ後、数日して今度はそれを好きなように手で破ってもらい、破ったものを黒い紙に自由に貼って、それぞれの作品としました。また障子紙を30人分つなげて電車を描くということもやりました。みんなで大きな作品をつくるような共同制作が難しい人も参加できたり、紙がつながっていることで個々の表現が見えてくる面白さがあって。大きなヒントを得たワークショップでした。この絵はしばらく学園に飾ってましたよね。

飯田 施設の空間の中にアートが入った瞬間でした。

鈴木 そのうちに絵の具を楽しむ、色を楽しむ、形を楽しむということを積極的にできる方が何人か現れて、2017年に、長野県が主催する「ザワメキアート」展に坂本三佳さんが入選されました。それはいい意味で学園にとって衝撃でした。坂本さんはアートの時間を始めたころ、まるでペンキを塗るような感じで、青色でひたすら紙を塗りつぶしていました。青い絵の具ばかりがものすごい勢いでなくなっていった。各地で長年アートサポートをする先輩に相談すると、とにかく様子を見て待つことも大事と言われたんです。そうしたら1年もしないうちに、さまざまな色を使って描くようになられた。ザワメキアートでの入選は、日常の中に当たり前にあった風景は実はすごいことなんだと気づいて、それまでより一つ一つの作品をもっと大事に見るようになりました。

飯田 利用者さんが普段から描いているものが、多くの人の目に触れて、評価されるというイメージを僕らはなかなか持てずにいたんです。それは「アート」をもっと敷居の高い特別なものとして感じていて、僕らの生活支援とつながっているということがイメージできていなかったから。坂本さんの入選がポジティブな気持ちを与えてくれたことで、ここから学園のアート活動が一気に加速していきました。福祉がわからないアートの専門家とアートがわからない福祉の職員がいて、うまくかみ合って今の形になって、本当に運命的かつ奇跡的に作品展を開けるまでになった。そういう意味で、鈴木さんが最初にアートの時間をやったときのことは明確に覚えているし、感慨深いです。

生きてきた年月、経験の積み重ねが絵や色ににじみ出ている

赤松 ほかにはどんな例があったか、いくつか教えていただけますか?

鈴木 鈴木陽太さんの紙粘土作品も、日常の活動からふいに生まれたようなものです。この方は本当に自由で、何ものにも束縛されないところがあります。暖かくなったら外に出て土に触れたり風を感じていたりして、寒くなったらストーブの前に座るみたいな過ごし方をされている。「ザワメキアート」で、陽太さんの作品と一緒に、陽太さんの日常の様子の写真が大きなパネルになって展示されたんです。日常のありのままの姿が、彼の「表現」として評価されたことに感激しました。会場では、陽太さんもご自分の作品や写真をすごくよく見て、何かを感じていたと思います。

飯田 学園の職員が利用者さんの行動とか、表現の仕方とかを「アートだね」と言い出したのは鈴木さんがきっかけです。砂を上からさらさら降らしたり、草をちぎって風に乗せる様子を「大地のアートだよね」って。スタッフの目をピッと見開かせるきっかけになった方です。

鈴木 コンテストに出したり展示をしたときに、ご本人はあまり興味がないかもしれないとおっしゃる支援者の方もいます。でも私の少ない経験の中で見ても、どの程度の理解かはその方それぞれでしょうが、自分の作品が何らかの形で認められて、みんなが見てくれるということは、うれしいという感情かどうかはともかく、認められたんだと感じていらっしゃると思います。それが自信や自己肯定感につながると私は思いたいですね。また、私は養護学校に通う子どもの保護者でもあるのですが、あれも出来ないこれも出来ないと障がいの負の部分ばかりクローズアップされてきた中で、一つでもみんなに認められたということが、親御さんや支援者さんなど周りの方の気持ちを変えるんです。その方の見方が変わることで、その方がまた幸せになれる。ですから作品を外に出す、見える形で発信することは福祉現場でアート活動をすることの一つの役割かなと感じています。

赤松 そうですね。

飯田 佐藤出さんはマルチなエンターテイナーで、歌や踊りで周りを楽しませてくれる方です。そういういろいろなご自身の趣味を目に見える形で残しておきたいのか、職員に描いてほしいと頼むんです。最初はスタッフも尻込みするんですけど、それでも頼まれるうちにどんどん筆に勢いが出てくる。佐藤さんによって画才を引き出してもらったスタッフも多いんじゃないかな。僕なんかは佐藤さんが言うものがうまくイメージできないので、自分のガラケーを見せて「これのこと?」なんて確認しながら描いています。冗談を交えながら、いかに楽しくやりとりができるかも考えながら接していますね。

鈴木 私はこのスタッフの作品をいつかお披露目したいと思ったんですけど、障がいのある人の作品展に応募するわけにもいかず(笑)、なかなか見せられなかった。これが初出しになります。今回ご紹介できてとてもうれしいです。

赤松 今回の展示の中でもとても人気の作品なんですよ。職員さんの作品を買いたいというお客様も結構いらっしゃいます。

一同 あははは!

鈴木 障がいのある人の表現はある日、突然生まれ、また描かなくなるということがよくあるんです。永田晴樹さんは紙を破るのが何らかの表現なのか、破って片づけることがこだわりなのか、その行為をスタッフの中でも何度も話し合いました。この時もアートサポートをする先輩に相談して、「そこから何かが生まれるから待って」と言われて待っていたら、周囲をちぎった紙に絵の具の薄い色をどんどん重ね始めたんです。表は濃い色を塗るんですね。すると一つの立体みたいな厚みになって「できた」と渡してくれたんですけど、その瞬間はびっくりしました。素敵な瞬間でした。けれど30点くらいつくったところでパタッとやめてしまい、今はまた破りに戻っています。

赤松 普段利用者さんと接しているスタッフの方々が見に来てくれるのですが、それぞれの方の個性というか人間性が絵に表れているということを皆さんおっしゃいます。

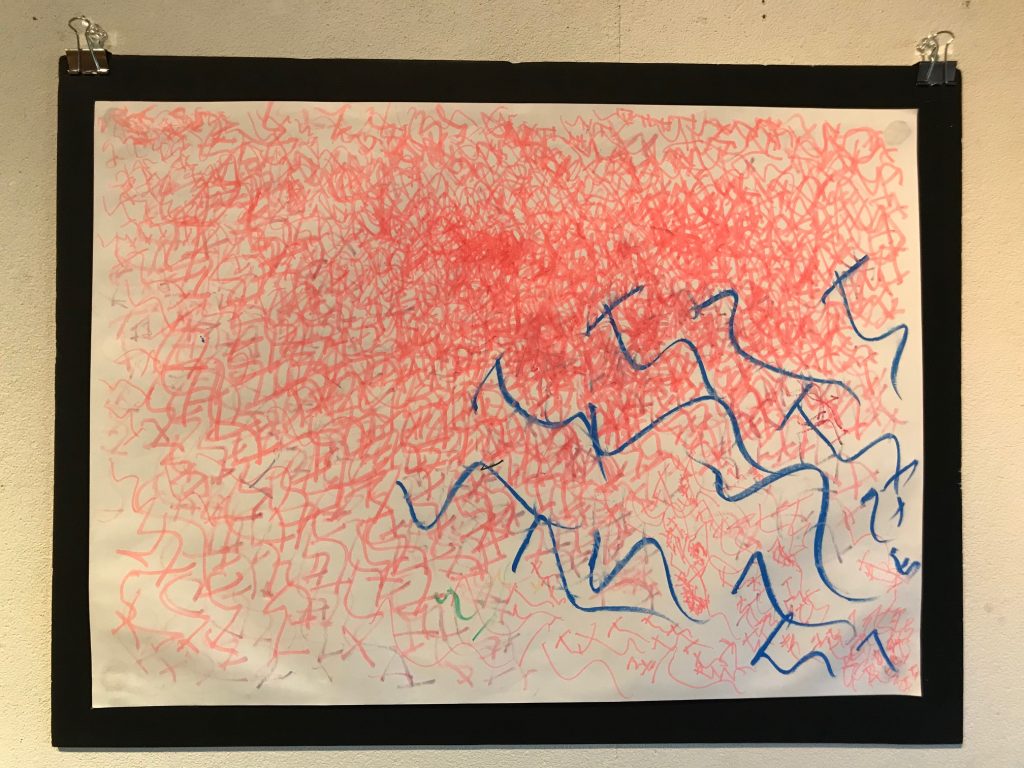

鈴木 そうですよね。制作の中で一番わかりやすく出るのは、その日の体調と気分でしょうか。今日は1色しか使わないな、いつもと何か雰囲気が違う絵だなと感じることもあります。だんだんやっているうちに過集中になって、身体の調子が悪くなってしまう方も時にはいらっしゃいます。そのくらい自分の気持ちをダイレクトにぶつけているのかもしれません。描き始めると止まらなくなってしまい、「昼食ですよ、お帰りの時間ですよ」と言っても止まらない方もいらっしゃいます。それらはもしかしたら殴り描きに見えるかもしれませんが、でも子どもとはやっぱり違うんです。それだけ生きていらした年月、いろいろなご経験の積み重ねが出ているんじゃないかなと感じます。

いろんな人の目に触れて付加価値が生まれることが重要

赤松 学園のスタッフさん、利用者さんはどのくらいいらっしゃるのですか?

飯田 曜日によって違いますが、1日平均で見るとだいたい22、23人です。スタッフは利用者さん1.6人に対して職員1人という比率で配置されています。おそらく通所系の事業所の中ではかなり手厚い方かと思います。個別でのコミュニケーションがすごく密接に取れる、お互いに恵まれた環境です。

赤松 その方たち皆さんがアート活動をされるんですか?

鈴木 「やるよ」と言ったときに全員が集まるわけではなくて、時間差だったり、違う日だったりしています。

赤松 「興味ないよ」という方にはやらせない?

鈴木 そうです。基本的にやりたい人がやる。アート活動を軸にされている施設さんもありますが、学園の場合は日中活動の選択肢の中の一つです。でもその方の中に湧いてきたものを出したいと思ったときに、活動できる環境が整っていることがすごく大事だと思っています。そうやって緩い環境から自由な作品が生まれてきたのかもしれません。

飯田 学園では以前から絵を描いたり、折り紙をやったり、粘土をこねたりはしていました。ただそれをアート活動と捉えたり、日中活動の選択肢として明確に位置づけていたわけではありません。また学園の成り立ちが、障がいのある方たちが働く場として用意された施設です。その名残もあって何かを取り組むからには生産性や益がないとという気持ちもどこかにありました。でもアートを始めてから日中活動自体の考え方がだいぶ変わりました。今はそれぞれの個性に合った過ごし方、取り組み方で好きなことをやっています。

赤松 やりたいことやりたくないことがあっても良いし、結果として益を得られたらいいねくらいの感じでやられているということですか?

飯田 でも描いたものが売れて対価が入るという仕組みにはなっていますが、だからと言って物を売らなければいけないということでもありません。それより、まずいろんな人の目に触れることで付加価値が生まれることの方が大きいと考えています。

赤松 アート活動を取り入れたことで、学園にもいろんな変化が出てきているんですね。

飯田 アート活動に懐疑的だった一つは、利用者さんが持っている力を引き出すことができるのかわからなかったからなんです。鈴木さんが来る前は、表現に触れても、これをどう扱うかとか考えたこともありませんでしたから。

赤松 先日、(前施設長の)林さんがお見えになって、最初のころ、学園で「ながのアートミーティング」の関孝之さんがワークショップをやられたときの様子をお話してくださいました。部屋の真ん中の机に画用紙や画材を置いたけれど誰も触れようとしなくて、でも関さんが「おいでおいで~」と引き込んで、一緒に筆持って「この筆どっちいきたいの?」って聞きながら動かしたりしてたら、だんだん利用者さんの目がキラキラしてきて、こんな表情を見せるんだと驚いた、と。

鈴木 机に座って静かに描くなんて絶対に無理だと思われていた利用者さんが、すごく喜んで、墨の作品を何枚も描いたんです。それまでは私たちがマン・ツー・マンで付き添っても、水入れを倒さないように、筆を落とさないようにガードするばかりでしたから、私たちの姿勢が変わりました。

飯田 周りで見ていたスタッフがびっくりしました。でも利用者さんの新しい一面を見られたことで、僕らにもできるという思いにつながったんでしょうね。関さんの研修の中で、利用者さんの行動を「困った行動だと思っていませんか?」というお話があって、「でも皆さん一人ひとりが表現者として何かを表現している。それをよくよく見たときにすごい作家性、芸術性、創造性が見え隠れしてすごく面白いよ」みたいにアドバイスをいただいたことが今も印象に残っています。

鈴木 関さんが最初の口火を切ってくださって、私たちも利用者さんも何か開花しましたよね。

赤松 学園のほかのスタッフさんも、アート活動が入ったことで価値の転換があったということはよくおっしゃってました。

利用者さんの日常も含めてアート活動を見てほしい

赤松 今回の展示は、鈴木さんがもともと美術館の学芸員だったこともあって、ほぼ全部キュレーションしてくださいました。そこで強く感じたことは、鈴木さんは作品だけを切り離して見せたくはないということでした。作家の人となりとかこの街学園の雰囲気もあわせて伝えたい、と。コロナ禍でなければ、実際に施設に伺うツアーも予定していましたよね。

鈴木 そうなんです。美術側から作品を紹介する場合と、福祉側として紹介する場合とで、自分の中で切り替えているのかもしれません。美術では作品を評価して展示をする、いかにかっこよく見せるかを考えるので、文字情報やエピソードと切り離すやり方もあるんです。でも今の私は福祉の側から障がいのある人の表現をまるっと紹介する立場ですから、ご覧になった方が作品背景まで想像できるようなものにしたいという思いはありましたね。

赤松 人間的な要素もアートにおいては重要ですよね。

鈴木 私も美術館時代よりも、「アートとは何か」を考える機会は増えました。アートというよりも「人が表現することとは何か」ですね。学園に入ったとき、スタッフと利用者さんのコミュニケーションを見たときにすごくアートだと思ったんですよ。その最たるものが佐藤さんとのやりとりから生まれたスタッフさんの作品。日常のコミュニケーションの一つとして創作や表現があることが良いと思っているので、すごく素敵なお仕事をさせてもらっていると思います。

飯田 作品単体で価値を求めるべきか、いろんな背景を背負った人たちがつくり出したものとして背景も含めて価値を求めるべきか、そこはすごく悩みます。でも僕らは日常的に深く関わっている利用者さんの作品だからこそ愛着があるし、欲目みたいなものも働いてしまうのか絶対に切り離せないんです。だから利用者さんとの日常も含めて知ってほしいんですよね。

赤松 この展覧会を通して、スタッフの皆さんが愛おしいんでいるのがすごい伝わってくるし、本当に恵まれたいい環境ができていると感じます。この展示を見にきてくださった方々にとっても、自分の身の周りの人たちに対する何か気づきのきっかけになればいいなあと思いましたね。今日はどうもありがとうございます。

宮尾彰さん

宮尾彰さん

![[対談]『keuzes』代表・田中史緒里さん×『OHANABATAKE』西澤芽衣さん](https://ma-iika.net/wp/wp-content/uploads/2021/06/7c4e866123723e03ef075d660bf377c4.png)

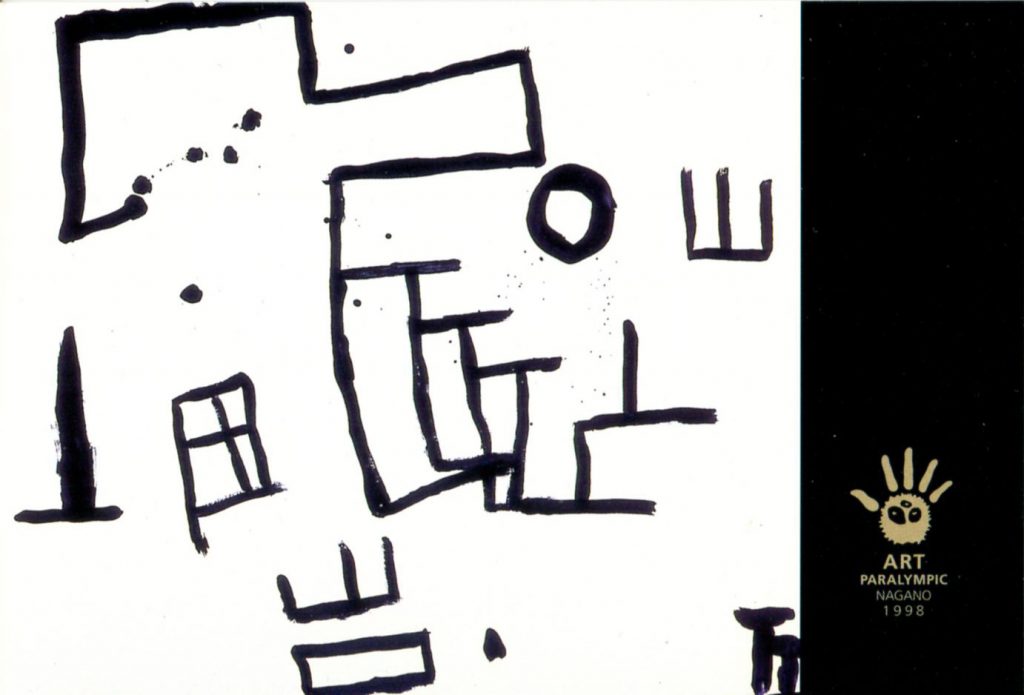

倉石大次郎「イメージⅡ」(ポストカードより)

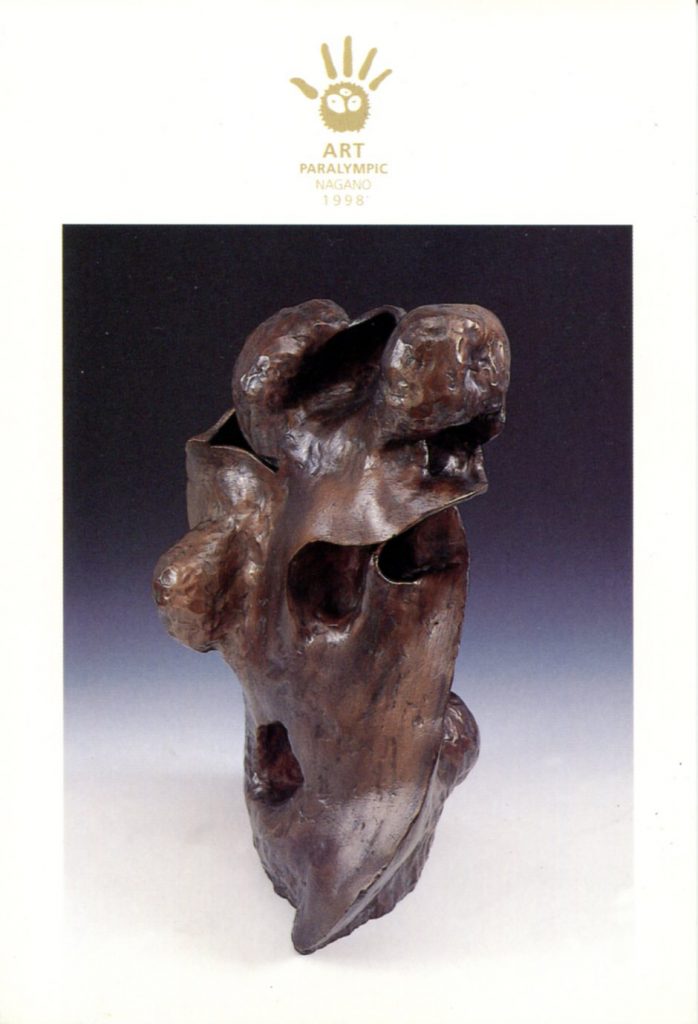

倉石大次郎「イメージⅡ」(ポストカードより) 山口正雄「象」(ポストカードより)

山口正雄「象」(ポストカードより) 光島貴之「らせんの手掛かり」(ポストカードより)

光島貴之「らせんの手掛かり」(ポストカードより)