岡⼭県早島町にある⽣活介護事業所「ぬか つくるとこ」(以下、nuca)がどうにも気になります。2020 年度から始まった、オンライン企画「なんでそんなんプロジェクト」がその理由の一つ。理解しがたい他者の⾏為や出来事を「なんでそんなん」(その名はアンデパンダンから来ているとか)と呼び、投稿してもらい、みんなで「なんでやねん」とツッコミを⼊れて⾯⽩く捉え直すのです。1 年に1 回選考を⾏っていて、投稿された事例から⼤賞に選ばれると⽶⼀俵が授与される!「なんでそんなんエキスポ」は博覧会企画。実はそこを⼊⼝にのぞいたnuca の世界は深くて、楽しいのです。障害のある⼈の⽂化芸術活動の秘めたる可能性が注⽬を集めていますが(このサイトもそう)、⽂化芸術と難しく考えずに⾒る側の視点の持ち⽅次第で⾒え⽅が変わることを教えてくれます。そんなときに対談したら⾯⽩かろうと浮かんだのが茅野市のアノニム・ギャラリーを主宰する⾚松さやかさんでした。“アール・ブリュット”について研究しながら、その検証も込めて展⽰を企画されている⽅です。両者に感じた匂いは思いのほか噛み合うことになりました。

中野厚志さん

中野厚志さん 中野厚志

⼭⼝県防府市⽣まれ。⽣活介護事業所「ぬか つくるとこ」代表。福祉系の⼤学を卒業後、15 年間岡⼭県内の障害者⽀援施設に勤務。そのころから障害を持った⼈たちから⽣み出される数々のモノたちに衝撃を受ける。2013年12⽉、仲間とともに岡⼭県都窪郡早島町の築100年以上の蔵を改装した建物で「ぬか つくるとこ」を⽴ち上げ、現在に⾄る。アートを⼀つの媒体として、個々の個性や特性をうま味に変化すべく、現在発酵中。愛称はクロンさん。

丹正和⾂さん

丹正和⾂さん 丹正和⾂

ぬかアートディレクター。1983年奈良⽣まれ。岡⼭県在住。⼤学で美術を学んだ後、2011年よりフリーのデザイナーとして活動。通所施設の美術講師として5年関わる。「⽣活介護事業所 ぬかつくるとこ」の⽴ち上げメンバーとして2013年より勤務。コンセプトワーク、デザインワークを担当しており、2020 年度よりスタートした「なんでそんなんプロジェクト」の企画にも関わる。愛称はジョーさん。

⾚松さやかさん

⾚松さやかさん ⾚松さやか

東京都出⾝。アノニム・ギャラリー代表。学⽣時代、海外のアール・ブリュット作家を取り上げたドキュメンタリー映画を⾒て興味を持つ。2009年春より⻑野県内の美術館にて学芸員として勤務をした後、古⺠家を改装した⾃作のギャラリーをオープン。

⾚松さんから⾃⼰紹介をお願いできますか。

⾚松 アノニム・ギャラリーというスペースを運営しています。アノニム(無名)という名前ですが、有名無名も、作家であるか否かも問わず、⾃分が⾯⽩いなと思う展⽰を企画しています。同時にローリング市場という活動もやっています。いろいろな⼈が持ち込んできた要らない物に値段を付けて売るというものです。それはギャラリーの営みと地続きで、どう物に価値を⾒出すかという意味で美学的な活動だと捉えています。そして清泉⼥学院⼤学で⾮常勤講師をし、⼭⾙征典准教授と「おしつけがましくない芸術」というテーマで⼀緒にいろいろ考えています。

アノニム・ギャラリー

アノニム・ギャラリー

nucaの中野さん、丹正さんお願いします。

中野 私は社会福祉法⼈で15 年ほど働いた後、9 年前に、ジョーさんと、「ぬか つくるとこ」を⽴ち上げました。前の職場でも利⽤者さんのモノづくりのファンとして、ずっと携わらせていただいていました。でもいわゆる福祉展は⼤嫌い(笑)。いいものはいいものとして障害云々関係なしに意識してきました。ジョーさんはそこで美術講師をしていて、⼈の接し⽅や物に対する考え⽅がすごく素敵な⽅です。

ぬか つくるとこ

ぬか つくるとこ

中野 nuca は⽣活介護事業所なので重い障害のある⼈の⽇中⽀援をしていて、表現活動を主にやっていますが、別にやらなくてもいいし、創作活動では教えないことを基本にしています。そうそう、うちでは利⽤者さんを「ぬかびとさん」と呼んでいて、ぬかびとさんからリアルに⽣まれ出たものをスタッフが楽しみ、そこにデザインを⼊れて⼀つのコンテンツにしています。また表現だけではなく、ぬかびとさんの個性やこだわり、⾯⽩さなどを発信する活動もやっています。「なんでそんなんプロジェクト」もその⼀つ。障害者アートではなく、全世界の⼈を対象にしている。それらの活動でデザイン全般を担当してくれているのがジョーくんです。うちでは神と呼ばれて、「神」という印鑑も持っています。

⾚松 あはは(笑)

丹正 持ち歩いてはいないですけどね(笑)。

中野 福祉ってデザインが置いてけぼりにされがちですが、やっぱり最初に⽬に⼊る要素ですから、うちではすごく⼤事にしています。

丹正 僕はデザインに関しては独学なんです。デザインはある出来事を出⼒(アウトプット)する際に重要な働きをしますが、nuca では「そのうち⽉刊ヌー」誌とか「なんでそんなんプロジェクト」とか、⾃分たちで楽しむための実験をしていると⾔えます。ぬかびとさんの突⾶な⾏動を「⾯⽩い」と思う⼈もいれば、「何でそんなことをするの?」「やめてほしい」と⾔う⼈もいます。捉え方は千差万別ですが、ポジティブに捉えれば⾯⽩いことがどんどん⽣まれる可能性がある。特にぬかびとさんの周りにいるご家族やスタッフの感覚のセンサーがそうなるといいなと思っていますが、「なんでそんなんプロジェクト」は⼈間の感覚の入力(インプット)に作⽤するデザインなのではないかと考えています。

丹正さんのワーク

丹正さんのワーク

軽いバーベルを重そうに持ち上げる

軽いバーベルを重そうに持ち上げるナントナティックオンラインウエイトリフティング⼤会(はじまりの美術館)

「nuca」のネーミングにはどういう意図が込められているのですか?

中野 ぬかは「⼈」に着⽬し、⼤事にして運営しているのですが、福祉は⼈のクセ、こだわりを押さえる傾向にあります。食品としての米糠は普通は捨てられるけれど、ぬか床として発酵すると美味しい漬物をつくることができる。クセやこだわりをぬかと重ね合わせたわけです。ぬかは魔法の⾔葉で、使い勝⼿もいいんですよ。nuca に遊びに来てハマってくれることを「ぬかるみにはまる」、nuca の個性的なスタッフを「ぬかに釘なスタッフ」と⾔っています(笑)。開所当初は地域の⼈から「ぬか、あるんですか?」と聞かれたものですが、本当にこの場所を発酵させていきたいと思っているんです。

⾚松さん、どのへんの切り⼝から話をしましょうか。

⾚松 nuca さんのサイトを⾒たときに最初に⽬に⽌まったのが「新⼈対談」でした。

中野・丹正 ありがとうございます

⾚松 福祉に詳しくないので失礼な⾔い⽅になってしまうかもしれないのですが、これまで福祉施設がコンテンツにしてきたものって利⽤者さんの作品や⾔動、経営の理念だったりするじゃないですか。暗黙の了解として利⽤者さんは表に出るけれど、スタッフの⽅たちは裏⽅みたいな感じがあるのかなと。でも「新⼈対談」を⾒たときに、あらゆるところに⾯⽩い視点を向けてスタッフさんをコンテンツとして取り上げている感じが新しいなと思ったんです。とくに登場されていたお⼆⼈はスーツ姿で、座り⽅も威厳があって、コンセプト・デザインの設定の⾯⽩さと相まって、すごく感動しました。

中野 新⼈と⾔いつつ彼らはともに福祉現場の経験者。今までの経験について聞きたかったのと、nuca で働いてみて正直どうなのか、そしてどういう⼈たちなのか知りたかったんです。ただ内容的にはとても⾯⽩かった。

丹正 クロンさんの奥さんである和美さんが「やろう!」と⾔い出して、「明⽇スーツ持って来て!」みたいな感じではじまりましたね。スタッフに注目して動画をつくってみた思い付きのコンテンツでしたが、nuca で働いてまもないスタッフの意見がとても新鮮でした。普段はクロンさんが表に出てしゃべることが多いんですけど、アイデアを持っているスタッフがいっぱいいるんです。しかも「明⽇やる?」みたいな感じで即興的で面白い。

中野 ⽇々学芸会の前⽇みたいな感じって⾔われますね。

⾚松 あ、ワチャワチャしてるみたいな?(笑)。

ぬかるみ商店

ぬかるみ商店

武器の販売

武器の販売

中野 毎⽇何が起こるかわからない。それこそローリング市場につながるんじゃないかと思いますが、「ぬかるみ商店」という店を⽉に1 回、敷地内に出しているんです。nucavではいろいろな雑貨、箸にも棒にもかからないような物が⽇々⽣まれる。

丹正 そういうものにもみんなが価値を感じているから捨てるに捨てられず、ゴミ屋敷みたいになっていくんです。

中野 とは⾔え溜まってくると「えい! やー!」と捨てていたんですよ。でもあるときから、とりあえず神様に委ねてみようと。神棚をつくってモノづくりの神様として祀って。「ぬかるみ商店」では無⼈商店的な感覚で販売するんです。たまに値段を付ける物もありますが、基本は投げ銭で持ち帰ってもらっています。それでももらわれなかったら、「仕⽅ないから捨てちゃおうか」と。

丹正 要は捨てたいんです(笑)。

中野 ⾃分たちが捨てるのが⼼苦しいから、神様のせいにしようとしたんです。「もらわれなかったから仕⽅がないね」って。

丹正 ところが商店に出したある日には、5,000 円くらい売り上げが出て、ますます捨られなくなる悪循環が⽣まれて(笑)。

中野 うちは成⼈の施設と⼦どもの事業所があって、⼦どもたちが段ボールとガムテープで武器とかいっぱいつくるんですよ。でもそういうのが意外と売れる。⼦どもたちも調⼦に乗って敷地内にある⽯を「これ8 万円で売って」とか持ってきたりするんですけど、「絶対買わないけどね」と⾔いながら出すんです。

⾚松 おー。それはまさしく同じだ! ローリング市場も何でも品物として並べますが意外なものが売れたりします。

中野 この間、オシャレなマルシェに「ぬかるみ商店」を出店させてもらったんですよ。⼦どもたちがつくった武器をいっぱい置いたら、50 円を握りしめて「武器ください」っての⼦どもたちがくるんです。武器が壊れていても「これがいい」と⾔って⾃分でガムテープで直してカスタマイズして、お⾦を払って持っていく姿がおかしくて(笑)。その⼦たちにとってはすごく価値がある物になっているんですね。

⾚松 すごい⼤事なことですよね、それ。捨てられてしまうような物をお客さんが商品として⾯⽩がってお⾦払って価値を付けてくれるのは、nuca さんのデザインやコンセプトがしっかりつくられているからじゃないですか。

ガムテープを貼ってオリジナルデザインにするTシャツ

ガムテープを貼ってオリジナルデザインにするTシャツ

取材の後、アノニム・ギャラリーでも販売されていた

取材の後、アノニム・ギャラリーでも販売されていた

中野 おそらく、ほかの福祉法⼈だとデザインを⼊れる場合、外部のデザイナーが来て、表⾯的に感じたものを形にするんだと思うんです。うちの強みは、ジョーくんが⽀援もやりつつデザインを担当してくれているのと、「アイディアラッシュ」と⾔ってスタッフがあること無いこと、取り敢えず制限を付けずに話をすることでいろいろなアイデアが⽣まれてくるんです。話題が枝分かれして収拾がつかないことが多々ある。そういう過程をすべて⾒てジョーくんはデザインしてくれる。

⾚松 だから本当に絶妙ですよね、デザインとコンセプトの溶け具合が。もう⼀つ絶妙なデザインだと思ったのが、買った⼈がガムテープを貼ってデザインする「ペタペタックンTシャツ」。普通はデザイナーさんがデザインしたものを消費者は着るだけですが、このTシャツは着る⼈がガムテープを貼って⾃分の感性みたいなものをそこに⼊れる余地があるわけですよね? Tシャツのデザインもカッコいいけどそれだけじゃなくて、⼈がTシャツにペタペタする⾏為をうまくデザインしてくれてるみたいな。メンバーの⽅のこだわりの⾏為をこのような形で商品化しているのはあまり⾒たことがないし、nuca さんのコンセプトにもしっかり合致してる⾯⽩さがあります。

中野 最近はガムテープも本当にかわいいいのがいっぱいあるんで、⽇替わりで⾃分で変えられるんです。

⾚松 あれは⼀回付けたら、もう剝がさずにおくんですか?

丹正 耐久テストはしていませんが、⾃分で貼って、ちゃんと洗っている⼈がいるんです。テープもそこそこ持ちますね。それも実は、たっくんがやってる過剰な⾏為を⼀緒にやってみるためのツールなんです。たっくんはガムテープを貼ることや、その他いろんなことにこだわり過ぎて、⽣活がしんどくなるときもある。でも、それをほかの⼈と⼀緒にやってみたらどうかなっていうアイデアです。

「ツミマショウヤ」

「ツミマショウヤ」

「コイケノオイケ」の写真

「コイケノオイケ」の写真

⾚松 アイデアのジャンプがすごいですね。

中野 ⾔葉遊びから⾶躍することが多いですね。レゴブロックを積み上げるのが⼤好きなしょうや君と⼀緒に積み上げるワークショップを「ツミマショウヤ」と名付けてやったこともあります。工事現場の⾜場を借りてきて、ヘルメットと積み上げるものをいっぱい⽤意して。積んだものの⾼さを測った後に、⼯事現場の施⼯ボードみたいな感じで名前と⾼さ、素材とかいろいろ書いて、積み上げた物と⼀緒に写真を撮るまでを100 円でやりました。新聞ちぎりが⼤好きな⼩池さんの場合は、普通なら迷惑⾏為なんですけど、うちはそれを仕事としていて貯めているんです。それを廃校のイベントとかで教室にいっぱい広げて「コイケノオイケ」と名付けて、新聞紙の池に⾶び込んだり、泳いだりできるんです(笑)。

⾚松 なるほど、なるほど。

丹正 これ、僕やクロンさんだけじゃなくてスタッフ皆でぬかびとさんの面白いところを耕している感じなんです。正規スタッフやパートさん問わず、ぬかびとさんたちを最前線で⾒ている⼈たちが記録体質で、「こんなことがありました」と写真を社内の共有ツールにアップしていく。そうして1 ⽇100 件以上のいろんな情報が貯まっていく。ふと点と点がつながって線になることは稀にしかないんですけど(笑)、それが起こったときはびっくりしますね。

「イチダテキスタイル研究所」

「イチダテキスタイル研究所」

⾚松 「⽉刊ヌー」ですごい分析してるのがありましたよね?

丹正 “市⽥⽂化⼈類学”ですね。市⽥さんというかわいい絵を描く⽅がいて、最初は市⽥さんの絵を使った「イチダテキスタイル研究所」という名前で、シルクスクリーンのワークショップをしていたんです。最初、僕らはかわいい絵のことしかフォーカスできていなかったんですけど、市⽥さんの絵の裏側にいっぱい⽂字が書かれていて、それが彼のスケジュールのようなものであることに気づいたんです。本⼈に確認できないため、本当にスケジュールと関連しているかは定かではありませんが、だいたい15 ⽇には翌⽉分をつくっている。これらは「おともだち」と呼ばれていて、日ごとに市田さんと活動を共にしています。「おともだち」の裏にはやるべきことがびっしり書いてあって、それまで散歩などのスケジュールはスタッフサイドで決めていましたが、この発⾒があってからは市⽥さんが何か独自の活動をやっているときには外出などのスケジュールを入れないように配慮するようになりました。市田さんが具体的に何かをやっているように見えないことが多いんですけどね。でも統計を取って考現学的なアプローチをしていくと、⽬撃情報で仮説がいろいろ⽴ってくるんです。しかも本当のことがわからないことで、より想像⼒をかきたてられるんです。

⾚松 そこに意味や価値があるとかないとかではなくて、そういう⾝近な⼀つの事象に対していろいろな⼈が相当の時間と労⼒をかけて分析するなんて贅沢ですよね。そうやって分析していけば、あらゆる⼈がそれぞれのシステムを持って⽣きていているのかもしれない、その可能性に勇気づけられました。

丹正 いやいや、読み込んでいただいてありがとうございます。

⾚松 ほかにも「ヌー」に「なんでそんなんプロジェクト」の事例がたくさん載っていた中で「お!」と思ったのが、スタッフのレオさんのオカッパの髪型に「なんでそんなん」という視点を与えていたのが⾯⽩かったです。

おかっぱのレオさん

おかっぱのレオさん

丹正 投稿したのは僕ですが、2 年間かけて寝グセがつきにくい髪型を模索した結果、おかっぱ型の髪型になったというエピソードに「なんでそんなん」とツッコミを入れた事例です。この髪型は親族から不評の嵐だったらしいのですが。それが「なんでそんなんエキスポ」があったり新聞にも出たことで少し株が上がったようです。でも息子さんの小学校の入学式のときに「その髪型で行くのか?」と言われて、やむなく髪を切るんですよね。障害というものが人と人との間にあるものだとすれば、ご親族がオカッパの髪型に違和感を感じたことで、少し大袈裟ですがオカッパが特定の人たちの間で障害になったともとれます。そこで記録誌「ヌー2号」では「髪型」にまつわるテキストを掲載しました。レオさん本人、奥さんである寛子さん、レオさん行きつけの美容師さん、髪を切ることを知ってレオさんの肖像画を描いた美術家の久保田沙耶さん、などがレオの髪型について寄稿してくれました。要はレオさんの髪型の発見者と行為者の2 人だけだった人間関係が広がっていたんです。

中野 nuca に「イドノウエ」というギャラリーがあるんですよ。井戸の周りにもともとあった東家の壁を利用して展示用の白い壁面を設置してギャラリーにしているんです。そこで、肖像画や一連のテキストなどを展示した「なんでそんなんのその後」として「レオの髪型展」を開催しています。CD ジャケットにもしたんですよ。「なんでそんなん」のテーマソングのCD をつくって。「オカッパのレオさんですよね?」と呼び⽌められるようになったらしいですよ。

丹正 本⼈の意図しないところで独り歩きを始めたんです。

中野 本⼈は悩んでますけどね。散髪に⾏くたびに何も⾔わなくてもこの髪型になるんだと。

丹正 オカッパやめられなくなってる感があるらしい(笑)。

⾚松 それは本当に売れちゃったアーティストみたいな(笑)。「なんでそんなんプロジェクト」は、そういう⼀つの事象を⾯⽩がるような⾒⽅を提案する取り組みですよね。本来は誰もがそういうふうに⽇常⽣活を⾒たら、もっと楽しいんじゃない?みたいな。

中野 そういうアプローチをしていけば、障害云々もどうでも良くなりますしね。

丹正 nuca が始まってから「これどうですか?」と概念的なことを⾔ったのは初めてなんですよ。そういう提案は間違えると気持ち悪い感じになりそうで。本当はいろいろな物が独り歩きするのを端から⾒て「⾯⽩い」「こんなのがあるんだ」という気づきから取り⼊れてもらうことが⾃然だと思うんです。

中野 それこそほかの⽅が「なんでそんなん」を取材などしてくれたことで、逆に僕ら「いいことやってるじゃん!」って気づかせてもらいました。おかげで「なんでそんなんプロジェクト」もじわじわ広がり始めています。

⾚松 そういう物の⾒⽅を嫌味なく喚起するのは結構難しいと思うんです。

中野 「そこに愛があるのか?」が、やっぱり⼤事ですよね。

丹正 「なんでそんなん⼤賞」の審査員をやってくださっている⼩学校の先⽣が端的に⾔ってくれたのが、学校現場で生徒の⽀援会議をするときに、どういう特性があって、どういう家族構成で、どういう成育歴があるとかその⼦に対する解像度をどんどん上げていくと。解像度が細かければ細かいほど⾒えてくるものはあるんだけど、それ故に先生たちが「できないこと」へフォーカスしてしまう傾向があると。それって物差しの⽬盛りを細かくすることなんです。でも学校現場に必要なのはいろいろな⽬盛りの物差しを増やす⽅だと。「なんでそんなん」を語るのも物差しは同じじゃないんです。そうやっていろいろな物差しを持っていると、いろいろな刺激に対応しやすい。その話はすごい参考になりました。ローリング市場も近いところがあると思うんです。

⾚松 めちゃめちゃあります。ローリング市場はノンセレクトをコンセプトにしているので、いいものもあまり売れそうにないものも何でも置いているのですが、⾃分が全然欲しくないものをうれしそうに買っていく⼈とかを⾒ると、いろんな物差しがあるなあと勉強になります。あと、⻘⽩⾷器という昭和に⼤量につくられた⻘いプリントのお茶碗とかお⽫があるじゃないですか。あれがローリング市場に気づいたらめっちゃあったんですよ。あるときまで⽬に⼊ってるのに⾒えてなかった。売れないから増えちゃったんですけど、この⻘⽩⾷器を全然違う物として⾒せられないかと思って展⽰を企画したんです。ホワイトキューブに、真っ⽩い什器作って、作家ものの器みたいに20 ㎝おき位に⻘⽩⾷器を1点1 点置いて値段を付けたら結構売れたんですよ(笑)。

中野・丹正 ほー。

⻘⽩⾷器の展⽰

⻘⽩⾷器の展⽰

⾚松 同じものでも⾒せ⽅で⾒え⽅が変わるかなあと。ローリング市場の活動は本当に社会の需要と供給、市場経済と切り離されてるんですよね。要らないとされた物ばかりだから普通に社会の中に置いても⾒向きもされないけど、どれだけ価値があるように⾒せたり、デュルデュルな感性の⼈たちを楽しませて買ってもらう活動だと思ってるんです。このローリング市場を通して社会に戻ったときに⻘⽩⾷器や誰も⾒向きもしない物に対する⾒⽅が変わっているなんてことがあったらいいなと思いますね。それがnuca さんの「なんでそんなんプロジェクト」とかと通じていると思ったんです。

中野 かなり通じてます。デュルデュル感が漂ってます。

⾚松 ローリング市場の重要なコンセプトはノンセレクト。だからいいものも来るけれど本当にしょうもない物もいっぱい来るんです。「これどうやって売ろう…」みたいなのが挑戦状としてどんどん与えられて。でも、それをどうにかして売ったときの奇跡(笑)。それが⾯⽩くて。

中野 神様に委ねる場所が⼀つ増えた(笑)。ぬかるみ商店の商品も送ります。

⾚松 もう絶対売れないやつ、ぜひぜひ! この活動やギャラリーがなぜアール・ブリュットに通じるかというと、今の私にとって社会の中で陽が当たっていないところにすごく密度の濃い何かがバッって出現するみたいなイメージなんです。まだ誰もアートだと思ってないし、アートでなくたってもちろんいい。でも⾃分がアートだと感じられるものがあるというのがある種の希望です。まだ誰もアートだと思ってないものだから、世間で⾔われるアール・ブリュットとは違うけど、根本の思想みたいなものは同じだと思ってます。⽇本のアール・ブリュット界隈の動きと全然リンクしてない、隔絶しているのはそのためです。そういう物事の考え⽅、物の⾒⽅が⼤前提、憧れとしてあるからギャラリーやローリング市場をやっています。

ローリング市場の写真

ローリング市場の写真

中野 うちも障害者アートと⾔われることに、すごく違和感があって。もっともっと根底に、いろいろな物が発⽣している。世の中がそこに気づけば、もっと底上げできると思うんです。その裾野を広げる段階が「なんでそんなん」かなと。

⾚松 そうですよね。やっぱりnuca さんは既成の施設と違いますね。それこそスタッフの⼈が上⼿い具合に介⼊して⾯⽩がっているからか、先ほどの物差しの話ではありませんが、作品のあり⽅が違う。「芸術」の側に近づこうとするのではなく、むしろ「⽇常」の側に驚きを⾒出すような在り⽅というか。nucaさんを取り巻くアートは気軽で⽇常的、それ故の安⼼感があって、だからnuca さんのアート作品は信頼できるというか。

丹正 アートと福祉とか、アートと未分類なものは相性がいいと思うんですよね。アートは歴史の中で、すごく多様な、未分類の謎たちを受け⼊れてきた。絵や彫刻だけだったところにコンセプチュアルアートとかビデオアートとかパフォーマンスとかいろいろなものを受け⼊れたから奥行きや深さ、射程の広さが⽣まれた。その結果として、社会の中で分類されづらいようなものも⼀回置いといてくれた。同じように最初から全部をカテゴリー分けせずに、置いておけばいい。nucaのコンセプトはまさにそう。寝かせて、発酵するのを待てるところに僕も安⼼感がある。

⾚松 なんかアートって⾔っておくと、時間の猶予も得られますから(笑)。なんとなくほうっておいてもらえるから好きにできますよね。

中野 今のところすごい優しくしてもらってます。

⾚松 やっぱり⾯⽩いものって追い付くのにみな時間かかるんじゃないですか(笑)。最初から受け⼊れられてるものって新しくないから、いいと思います。その感じで。

丹正 リアルな展⽰に「なんでそんなんエキスポ」と名付けたのも、展覧会にすると、そこに⼊れ込むものが全部作品に⾒えてしまって⾯⽩くないから。博覧会のようにごちゃ混ぜな感じになったらいいなって思ったんです。アートは意識してるけど、そのアートにもあまり絡みたくない気持ちになっちゃって。なんかひねくれてますよね(笑)

⾚松 私も同類です。アートってすごい広いけど、エキスポだからアートじゃないっていうことなのか? カテゴリー分けはしないで置いておけるってことですか?

丹正 そうですね。nuca が始まってからエイブルアートとかアール・ブリュットという⾔葉をずっと使わなかったんですよ。そこに回収されたくない気持ちもあるけど、それより⾃分たちで⾔葉をつくっておきたかった。共通⾔語にならなかったとしても、僕たちだけの⾔葉遊びだとしても、納得できる⾔葉が⽣まれるまで待ちたいと思っています。これはちょっと使ってもいいかなと思ったのが「なんでそんなん」なんです。

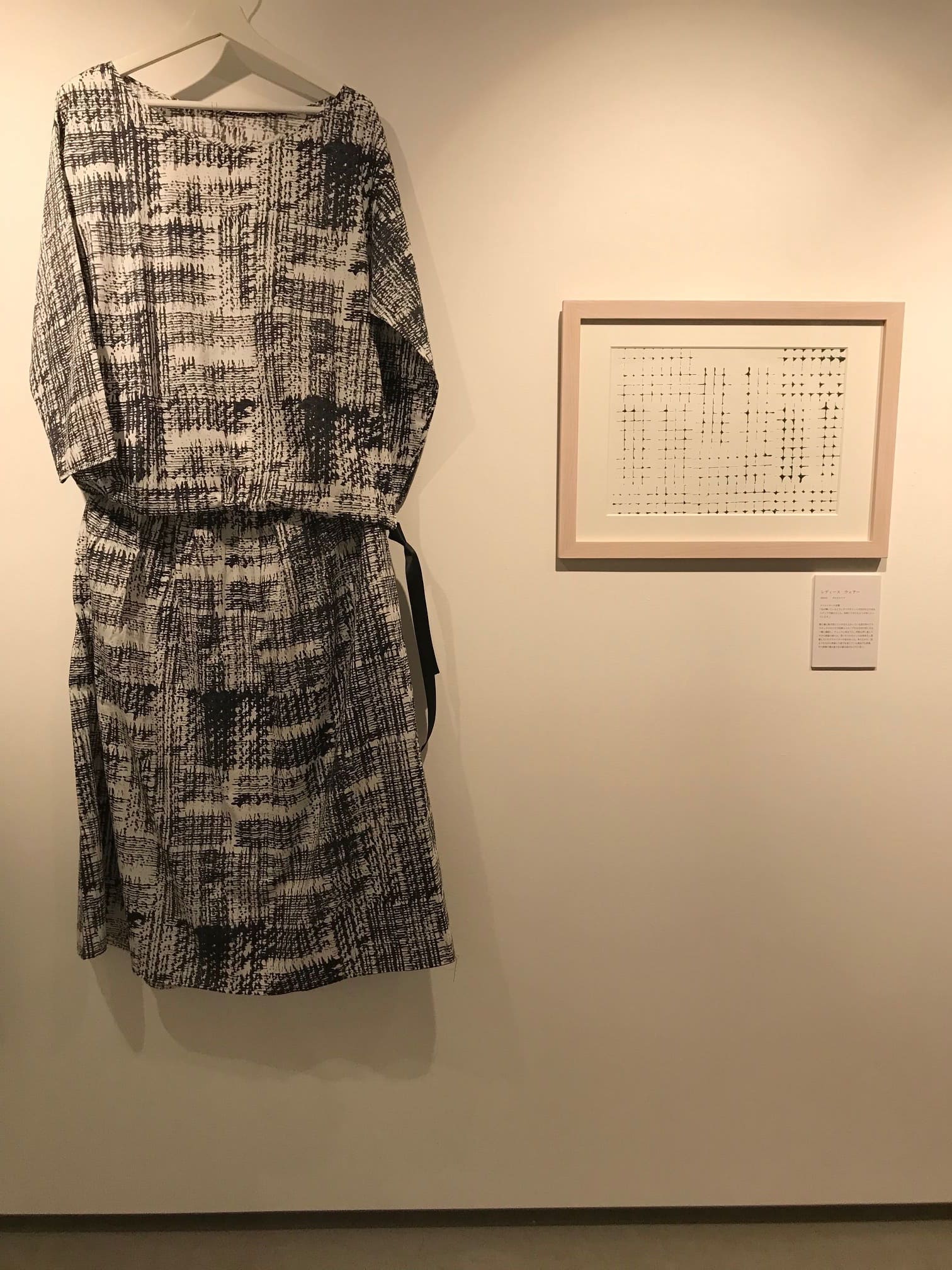

荒木惠「CYCLE」

荒木惠「CYCLE」 芦原志織「scenery 海」「scenery 陸」「scenery 空」(左より)

芦原志織「scenery 海」「scenery 陸」「scenery 空」(左より) 江川怜那「Handle Texture Movement」

江川怜那「Handle Texture Movement」 江川怜那「Pose for Cloth and Thread」

江川怜那「Pose for Cloth and Thread」 エン トウモ「荊棘の光」

エン トウモ「荊棘の光」 オク ジユン「どこかの山」

オク ジユン「どこかの山」 勝野綾乃「幸せの四つ葉」

勝野綾乃「幸せの四つ葉」 佐藤吏穂「ふにゃふにゃ」

佐藤吏穂「ふにゃふにゃ」 タン シンイ「Irregular」

タン シンイ「Irregular」 西村知紗「穏やかな息」

西村知紗「穏やかな息」 日比野留花「人々」

日比野留花「人々」 福本あさひ「いのちのかたち」

福本あさひ「いのちのかたち」 マ シュン「花畑」

マ シュン「花畑」 眞家善ノ介「心のかたち」

眞家善ノ介「心のかたち」 宮本佳世子「三角クリップのパターン」

宮本佳世子「三角クリップのパターン」 山際あゆ「境界線」

山際あゆ「境界線」 おくすりてちょう

おくすりてちょう みんなでつくった「おくすりてちょう」のための絵も展示されている

みんなでつくった「おくすりてちょう」のための絵も展示されている

![[対談]原田修さん×山崎奈々さん(浅間学園)](https://ma-iika.net/wp/wp-content/uploads/2023/01/1200.jpg)

施設長の原田修さん

施設長の原田修さん

アートを担当している山崎奈々さん

アートを担当している山崎奈々さん

アートの出前ワークショップを提供する関さん(中央)と利用者の皆さん

アートの出前ワークショップを提供する関さん(中央)と利用者の皆さん

東御市のカフェ「すすみれ屋」で行った「とびら展」は展示では山崎さんのアイデアで植物とのコラボに

東御市のカフェ「すすみれ屋」で行った「とびら展」は展示では山崎さんのアイデアで植物とのコラボに

「イキザマ展 ”アーティスト5”が”星野リゾート BEB5軽井沢”をジャックする」

「イキザマ展 ”アーティスト5”が”星野リゾート BEB5軽井沢”をジャックする」 「イキザマ展 ”アーティスト5”が”星野リゾート BEB5軽井沢”をジャックする」

「イキザマ展 ”アーティスト5”が”星野リゾート BEB5軽井沢”をジャックする」![[対談]鈴木励滋さん(生活介護事業所カプカプ)×唐川恵美子さん(ほっちのロッヂ)](https://ma-iika.net/wp/wp-content/uploads/2022/09/ogp_220916.png)

鈴木励滋さん(撮影:日夏ユタカ)

鈴木励滋さん(撮影:日夏ユタカ) 唐川恵美子さん(©️清水朝子)

唐川恵美子さん(©️清水朝子) カプカプ(撮影:阿部太一)

カプカプ(撮影:阿部太一)

カプカプのメンバーさんとともに

カプカプのメンバーさんとともに

沼舘さんが山盛りにしたミルク

沼舘さんが山盛りにしたミルク

カプカプ祭り

カプカプ祭り

ほっちのロッヂ

ほっちのロッヂ

障害のある子もそうでない子もアトリエ活動に混ざる

障害のある子もそうでない子もアトリエ活動に混ざる

台所にはいつも美味しい料理やお菓子が

台所にはいつも美味しい料理やお菓子が

店の壁にも描く(立っているのがミロコさん)

店の壁にも描く(立っているのがミロコさん)

喫茶店内でカプカプラジオ(右端がアサダワタルさん)

喫茶店内でカプカプラジオ(右端がアサダワタルさん)

新井英夫さんのワークショップ

新井英夫さんのワークショップ

交換留藝(清水朝子さん)。スタッフ撮影によるスナップ写真の展示風景

交換留藝(清水朝子さん)。スタッフ撮影によるスナップ写真の展示風景

交換留藝(清水朝子さん)。作品を見ながらスタッフ同士の会話やフィードバックがはずむ

交換留藝(清水朝子さん)。作品を見ながらスタッフ同士の会話やフィードバックがはずむ

旭区の障害福祉のお祭り「あっぱれフェスタ」内で開催しているD-1グランプリ

旭区の障害福祉のお祭り「あっぱれフェスタ」内で開催しているD-1グランプリ

「むくどりの家」に伺った岩井秀人さん(左端のメガネの男性)

「むくどりの家」に伺った岩井秀人さん(左端のメガネの男性)

「むくどりの家」に伺った岩井秀人さん(左端のメガネの男性)

「むくどりの家」に伺った岩井秀人さん(左端のメガネの男性)

交換留藝(野口桃江さん)。ロッヂに通っている方から信州に伝わる歌を習う

交換留藝(野口桃江さん)。ロッヂに通っている方から信州に伝わる歌を習う

交換留藝(野口桃江さん)。夏休みの子ども向けのワークショップを実施

交換留藝(野口桃江さん)。夏休みの子ども向けのワークショップを実施

スクショツーショット

スクショツーショット

![「長野県西駒郷」に行きました[座談会]小川泰生さん×片桐美登さん×長尾牧子さん](https://ma-iika.net/wp/wp-content/uploads/2022/02/IMG_0632.jpg)

左から小川泰生さん、長尾牧子さん、片桐美登さん

左から小川泰生さん、長尾牧子さん、片桐美登さん

片桐美登さん

片桐美登さん

小川泰生さん

小川泰生さん

長尾牧子さん

長尾牧子さん

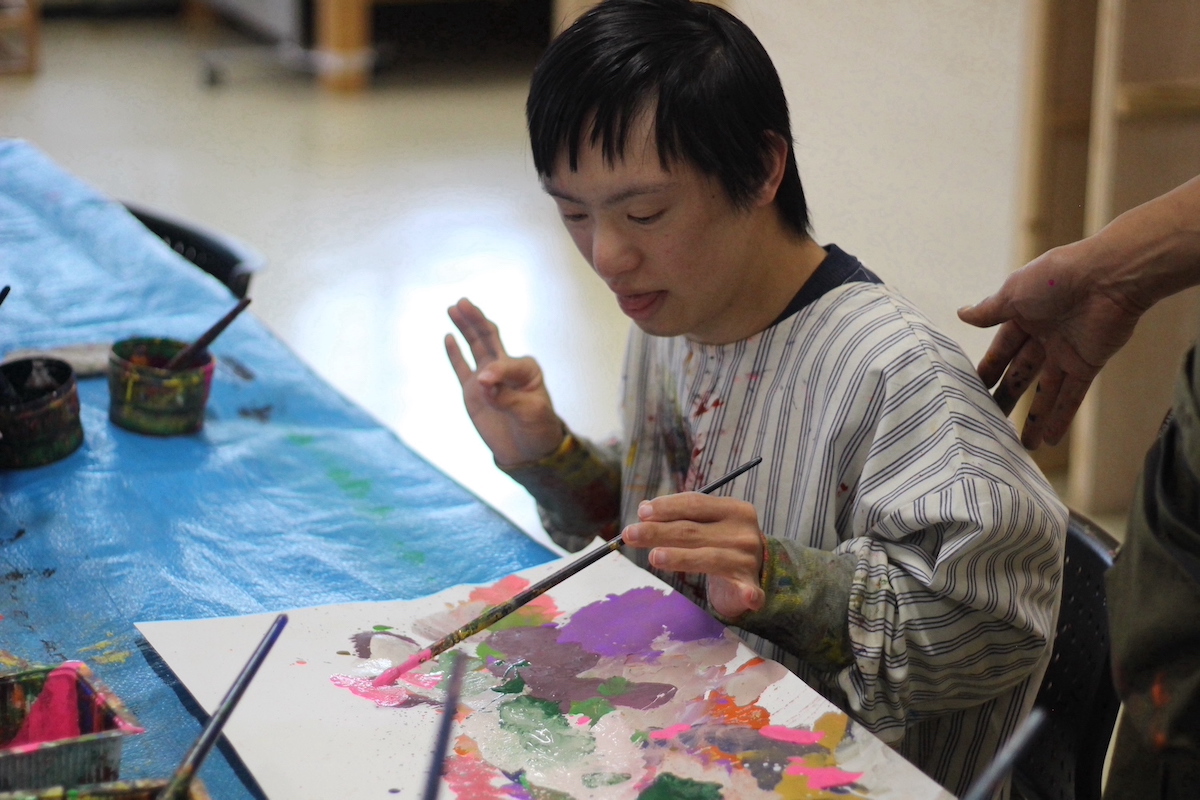

西駒郷のアートの時間

西駒郷のアートの時間

西駒郷のアートの時間

西駒郷のアートの時間

西駒郷のアートの時間

西駒郷のアートの時間

Mさんがアトリエにやってきた

Mさんがアトリエにやってきた

まずは下塗りから

まずは下塗りから

Mさんは一気に集中力を高めて描いていく

Mさんは一気に集中力を高めて描いていく

休憩中のMさんはひたすら紙を破きながらクールダウンしているよう

休憩中のMさんはひたすら紙を破きながらクールダウンしているよう

休憩後に「ま」を描いてくれました

休憩後に「ま」を描いてくれました

※さんは描いてはねっ転がって休憩をするを断続的に繰り返していました

※さんは描いてはねっ転がって休憩をするを断続的に繰り返していました

※さんはロックを聴きながらそのリズムに合わせて色をのせていきます

※さんはロックを聴きながらそのリズムに合わせて色をのせていきます

2022年の西駒郷ほっと展より

2022年の西駒郷ほっと展より

2022年の西駒郷ほっと展より

2022年の西駒郷ほっと展より

2022年の西駒郷ほっと展より

2022年の西駒郷ほっと展より

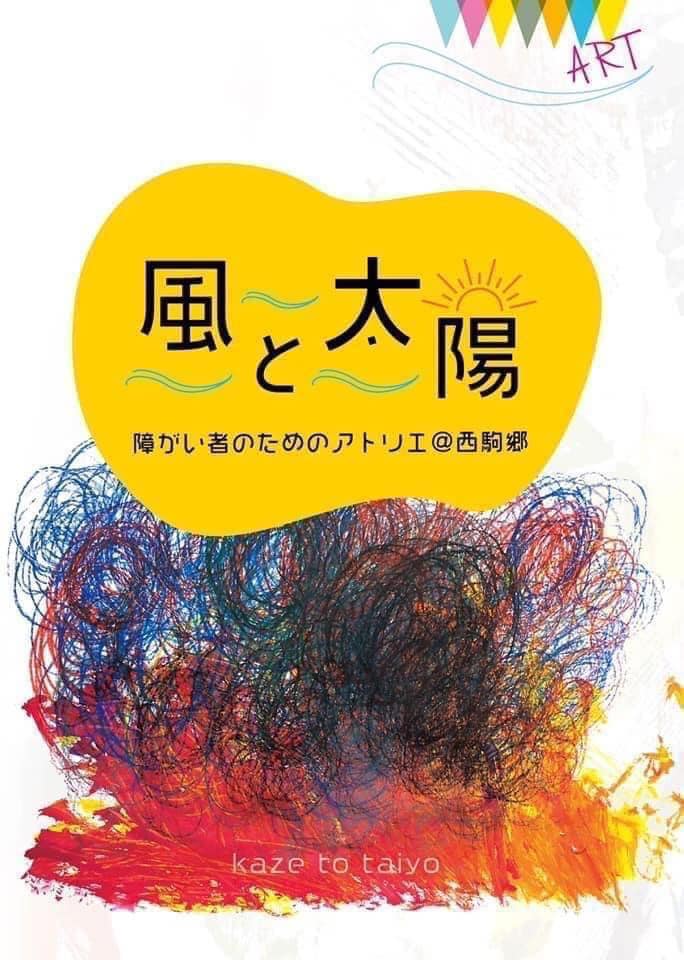

オープンアトリエ「風と太陽」

オープンアトリエ「風と太陽」

オープンアトリエ「風と太陽」の風景

オープンアトリエ「風と太陽」の風景

オープンアトリエ「風と太陽」の風景

オープンアトリエ「風と太陽」の風景

オープンアトリエ「風と太陽」の風景

オープンアトリエ「風と太陽」の風景

オープンアトリエ「風と太陽」の風景

オープンアトリエ「風と太陽」の風景

![[対談]木ノ戸昌幸さん(NPO法人スウィング)×武捨和貴さん(NPO法人リベルテ)](https://ma-iika.net/wp/wp-content/uploads/2022/01/ogp_220108_2.png)

木ノ戸昌幸さん

木ノ戸昌幸さん  武捨和貴さん

武捨和貴さん  “Swing × 成田舞 × 片山達貴 展覧会『blue vol.1』を行ったTHEATRE E9 KYOTO ©️成田 舞

“Swing × 成田舞 × 片山達貴 展覧会『blue vol.1』を行ったTHEATRE E9 KYOTO ©️成田 舞 ゴミコロリの様子 ⓒ成田舞

ゴミコロリの様子 ⓒ成田舞

ゴミコロリの様子 ⓒ成田舞

ゴミコロリの様子 ⓒ成田舞

ゴミコロリの様子 ⓒ成田舞

ゴミコロリの様子 ⓒ成田舞

「ちくわがうらがえる」の様子

「ちくわがうらがえる」の様子

「ちくわがうらがえる」で地域の小中学生と制作した作品

「ちくわがうらがえる」で地域の小中学生と制作した作品

blue vol.1 ⓒ成田舞

blue vol.1 ⓒ成田舞

blue vol.1 ⓒ成田舞

blue vol.1 ⓒ成田舞

リベルテの路地開きの様子

リベルテの路地開きの様子

路地開きの進行状況

路地開きの進行状況

路地開きの進行状況

路地開きの進行状況

スウィング公共図書館の様子

スウィング公共図書館の様子

スウィング公共図書館の様子

スウィング公共図書館の様子

スウィング公共図書館の様子

スウィング公共図書館の様子

スウィング公共図書館の様子

スウィング公共図書館の様子

リベルテで定期開催しているゲーム大会

リベルテで定期開催しているゲーム大会

リベルテの武捨和貴さん

リベルテの武捨和貴さん

スウィングの木ノ戸昌幸さん

スウィングの木ノ戸昌幸さん

![[対談]金井ケイスケ×川崎昭仁 パラリンピックから『Moon Night Circus』、そして多様性のある新たな社会へ](https://ma-iika.net/wp/wp-content/uploads/2021/12/1680-1-scaled.jpg)

![[対談]金井ケイスケ×川崎昭仁 パラリンピックから『Moon Night Circus』、そして多様性のある新たな社会へ](https://ma-iika.net/wp/wp-content/uploads/2021/12/1680-scaled.jpg)

川崎昭仁さん

川崎昭仁さん

中学校で演奏する川崎さん

中学校で演奏する川崎さん

金井ケイスケさん

金井ケイスケさん

ライブハウスで演奏する川崎さん

ライブハウスで演奏する川崎さん

金井さんが演出したSLOW CIRCUS PROJECT『T∞KY∞(トーキョー)〜⾍のいい話〜』

金井さんが演出したSLOW CIRCUS PROJECT『T∞KY∞(トーキョー)〜⾍のいい話〜』

![[対談]須長檀さん×塚元恵さん(RATTA RATTARR/ラッタラッタル)](https://ma-iika.net/wp/wp-content/uploads/2021/10/top.jpg)

クリエイティブ・ディレクターの須長檀さん

クリエイティブ・ディレクターの須長檀さん

アトリエリスタ(支援員)の塚元恵さん

アトリエリスタ(支援員)の塚元恵さん

仙台銀行のポスター

仙台銀行のポスター

![[インタビュー] 弁護士・宮井麻由子さん シンポジウム「性別違和・性別不合があっても安心して暮らせる社会をつくる」を語る](https://ma-iika.net/wp/wp-content/uploads/2021/06/IMG_9714-scaled.jpg)