![[対談]金井ケイスケ×川崎昭仁 パラリンピックから『Moon Night Circus』、そして多様性のある新たな社会へ](https://ma-iika.net/wp/wp-content/uploads/2021/12/1680-scaled.jpg)

松本市在住のサーカスアーティスト、金井ケイスケさん。金井さんは長くスローレーベルの一員として障がいある方とのパフォーマンス作品を手掛けてきた方です。そして東京でのパラリンピックではサーカスシーンの振り付けとして開会式、閉会式にもかかわっていました。このクリスマスには「月」をテーマにしたサーカス公演『Moon Night Circus』を開催、パントマイムやジャグリング、ダンスに音楽と、さまざまなパフォーマンスが融合したステージです。そして開閉会式に出演したパフォーマーが数多く参加、そのお一人が、Streaming REDというバンドやソロで活動している“車椅子のギタリスト”川崎昭仁さん。お二人にパラリンピックのこと、『Moon Night Circus』のこと、これからの展望について聞きました。

金井さんと川崎さんの出会いは、どんなタイミングだったんですか?

川崎 もうパラリンピックの開会式のリハの時ですよね、国立競技場で。

金井 実は僕は2020年のパラリンピックのオーディションで川崎さんの存在を知りました。

パラリンピックにかかわったことでの気づきなどがあったら教えてください。

川崎 開会式で片翼のためにいつか空を飛びたいと夢を見、悩んでいた少女が、なかなかその勇気を持てずにいたけれど、いろいろ周りの励ましや後押しによって最後は飛び立っていくという設定でショーをやる、というお話を聞いたときは、正直よくある感じだな、ありがちなストーリーだなと思ったんです。その少女に勇気を与えるデコトラで登場するバンドに僕も出演していたわけですが、すごく高い評価をいただけたのは、その「ありがち」なのがわかりやすくて良かったのかな、って。それはどういう意味かと言えば、たぶん世の中の障害者へのイメージが、もちろん見下ろしているわけじゃないけれど、まだまだそういうものなんだろうな、時間がかかるなという思いはありました。

【NHK】「世界のホテイ全盲のギタリストらとデコトラで熱演 | 開会式 | 東京パラリンピック」より

今おっしゃったのは、障がいある方に対する見方がまだ、そういうステレオタイプなレベルで止まっているように感じられたということですか?

川崎 そうです。そう思うと、わかりやすいストーリーが良かったのかなって。

そこはまだまだ、社会が変わっていかなければいけないところですよね。そして川崎さんにとっても挑戦のしがいがあるというか。

川崎 そうですね。だからパラリンピックの閉会式にかかわれたことが、そういう意識を一つ上げると言ったらおこがましいですけど、多くの皆さんに理解してもらえるきっかけになっていたとしたら、すごくうれしいですね。

金井 川崎さんも言ったように、高い評価を得られたという手応えがすごくあったと思うし、やっぱりわかりやすさは多くの方々にメッセージを届けるためには必要なことなんだなって表現者としても、障害ある方と作品づくりをしている身としても改めた感じたことです。その一方で、日本では今回のパラリンピックが始まりとなって、その先に社会がどう変わっていくかが大事だと思いました。

川崎昭仁さん

川崎昭仁さん

金井さん2021年12月24日、25日に『Moon Night Circus』を開催されるわけですが、東京でのパラリンピックにかかわったことが、このイベントにつながっている一つの理由でもあるんですよね?

金井 そうですね。やっぱり長野県で何かを、長野県で暮らし始めて出会った人たちと何かをやりたいなという思いは以前からあったんです。そのときに川崎さんと出会ったのはやっぱり大きなきっかけでもありますね。「あ、この人、長野に住んでるんだ。なんかイベントあったら一緒にやりたいな」って思っていました。

川崎さんのところに金井さんからご連絡があったときはどう思われましたか?

川崎 僕もパラリンピックの準備をしているときから、出演者やスタッフの方の中に、長野県から来ている人はどのぐらいいるのかな?ということが気になっていました。残念ながら僕自身はデコトラのメンバー以外のかかわりがほとんどなかったんですね。そんな中で金井さんが松本から来ていると聞いて、仲間がいると勝手に思ったし、すごく親近感を感じていたんです。やっぱり同郷の人は、同じ仲間でもまたちょっと違うところにあるじゃないですか。僕も東京などでいろいろイベントに参加したりすることもあるんですけど、地元長野に戻ってきて、またそのときの方々と何かやりたいなと思っていたので、その想いをさっそく形にしてくださって、誘ってくれたのはすごくうれしかったですね。

川崎さんは普段、アーティストとしてどんな活動をされているんですか?

川崎 一番多いのは学校などに出かけていって講演でお話ししながら、演奏もするみたいなことが多いですね。最初は真面目な、お堅い話もするんですけど、後半はロックの演奏で体育館が一気にライブハウスに変わるみたいな。今は(コロナもあって)こういうご時世ですから、観てくださっている皆さんも声を出せないじゃないですか。みんなが声を出せないぶん、俺たちが最高の音を出すから、一生懸命、手が折れちゃうくらいの拍手をしてくれよ!ぐらいに前もって伝えるんですね。先日うかがった中学校では、最後の曲になって我慢できなかったのか、教頭先生がステージのかぶりつきに飛び出してきたんですよ。それを見て、生徒の皆さんも「あ、行ってもいいのかな?」みたいな感じでぞろぞろやって来てくれて。実はコロナ前はそれが普通の光景だったんですけど、ここ1、2年はなかったので、ちょっとうれしかったですね。僕らも興奮しちゃいました。音楽ってそこまで気持ちを高揚させる力があったんだって、改めて感じて。皆さんも楽しかったと言ってくれました。そのほかにライブハウスで演奏したり、地元のイベントにも参加させてもらっています。

中学校で演奏する川崎さん

中学校で演奏する川崎さん

金井さんは川崎さんの演奏、アーティストとしての魅力はどんなところに感じていらっしゃいますか?

金井 やっぱり全身全霊で弾いてるところですね。演奏しているんだけど、演出的な目線から言うと、演奏を超えて、それが身体の表現になっていると僕は思ってるんです。そこは川崎さんの弾き方の魅力でもあるし、それを素晴らしい武器にしていってほしいし、今回の作品では川崎さんの表現とどうギャップをつけるかみたいなことを考えますね。今回のお客様の中にも川崎さんの演奏している姿を見たことがない人がたくさんいらっしゃると思うんですよ。だから最初は車椅子の人が出てきたと油断させておいて、後半でギターを弾いたら「え、この人すごくない?」「とってもワイルドじゃん」という感じをつくりたいんです。川崎さんはミュージシャンではあるけども、同時にパフォーマーでもあると感じているので、今回はその幅の広さを引き出して、パフォーマーとしての魅力を目覚めさせて、咲かせてほしいですね(笑)。

ほかのパフォーマーの皆さんと関わる瞬間もあるんですか?

金井 いえいえ逆です。基本的には、ほかの出演者とかかわっている時間ばかりです。演奏で誰かとかかわるより、楽器を持たないでかかわっている時間が長いかもしれないですね。

川崎 最初にオファーをいただいたときは、ギターを弾くだけだと思っていたんです。いろんなことをすることに戸惑いながら、でも今はそれも含めて楽しんでいます。これまで何回もステージに立たせてもらってはいますが、ギターを持たずにというのは初めて。だからこそ、自分にこんな引き出しがあったんだという、うれしい発見をさせてもらっています。

金井ケイスケさん

金井ケイスケさん

金井さん、今回のステージはどんなコンセプト、構成でつくられるのでしょうか。

金井 基本的にはサーカス的なつくりにしています。サーカスってオムニバスなんですよね。でもバラバラに一つ一つの出し物、ナンバーがあるというよりも、あるテーマによってつながっている。その一つのテーマが「月」です。パラリンピックにかかわっていた皆さんもたくさん出ます。出演者は小学生から50代の方々もいますし、ジャンルもいろいろです。そして川崎さんは車椅子で登場してくださいますが、ほかの健常者と言われる人たちは初めてのチャレンジをしてる人たちがたくさんいます。そういうメンバーの良いとこ取りをするのが演出としての僕の役割。それぞれの良さを抽出させてもらった、一番美味しいところばかりで舞台をつくりたいと思っています。

川崎さんはほかのアーティストの皆さんとの共演は刺激になりますか?

川崎 そうですね。今まで客席から見ていたようなパフォーマンスを、同じ舞台で、しかも真横でやっているので、迫力が違いますよね。

川崎さんの音楽の見せ場は、子どもたちがかぶりつきで盛り上がっちゃうようなシーンが一つの見せ場になったりするんですか?

川崎 そうですね。一応、座席は決まっていますから、気持ちがステージの真前に来てしまうくらいの、惹きつけられるような演奏ができたらいいなとは思っています。

ライブハウスで演奏する川崎さん

ライブハウスで演奏する川崎さん

川崎さんは普段は長野県の福祉協議会で働いっていらっしゃるんですよね。今後こんなことをやっていきたいなど夢や野望があったら教えてください。

川崎 僕は福祉教育と言って、子どもに限らず大人にも、共生や多様性、福祉の心などを学んでもらうことを推奨する仕事をしています。僕自身を見てそういうものを感じてもらうことももちろんですが、それよりも身近にいる人を思いやることが福祉の心の基本だと思います。人と人とのかかわりの中で、そうしたものが生まれていけばいいなと思っています。そして福祉と言うと堅い印象があるかもしれませんが、講演やイベントにも、少しずつ柔らかくて、新しさを取り入れながらやらせてもらえればと思っています。そこが公的な組織にいると実は難しいんですよね。

川崎さんは、お仕事中も金髪なんでしょ?

川崎 そうです。これもすごく言われたんです。入社するときに「黒くしてきて」と言われて、一度は黒くしたんです。でも1カ月くらいで金髪に戻しちゃいました。

いや、そういう一歩が大事なんですよね。

金井 大事です。

川崎 就業規則に書いてあるからと言われたんですけど、どこにも書いてなかったので、上司の方と「多様性を謳っているところが、なぜ金髪がダメなの?」と言った言い合いをして今に至っています。

長野市には覆面議員さんもいますしね。

川崎 グレート無茶さんですね。はい。

金井 へえ、そうなんだ。

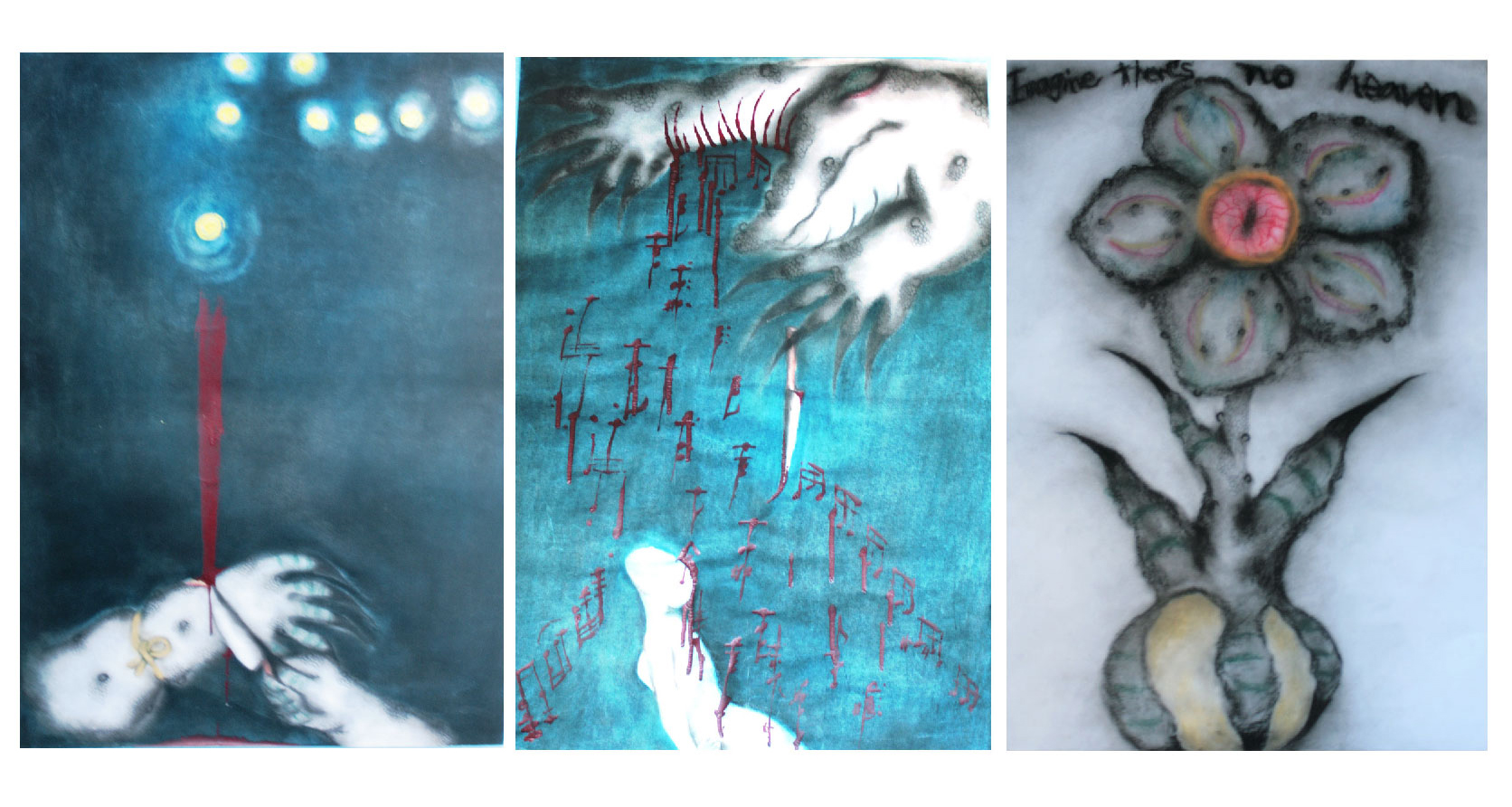

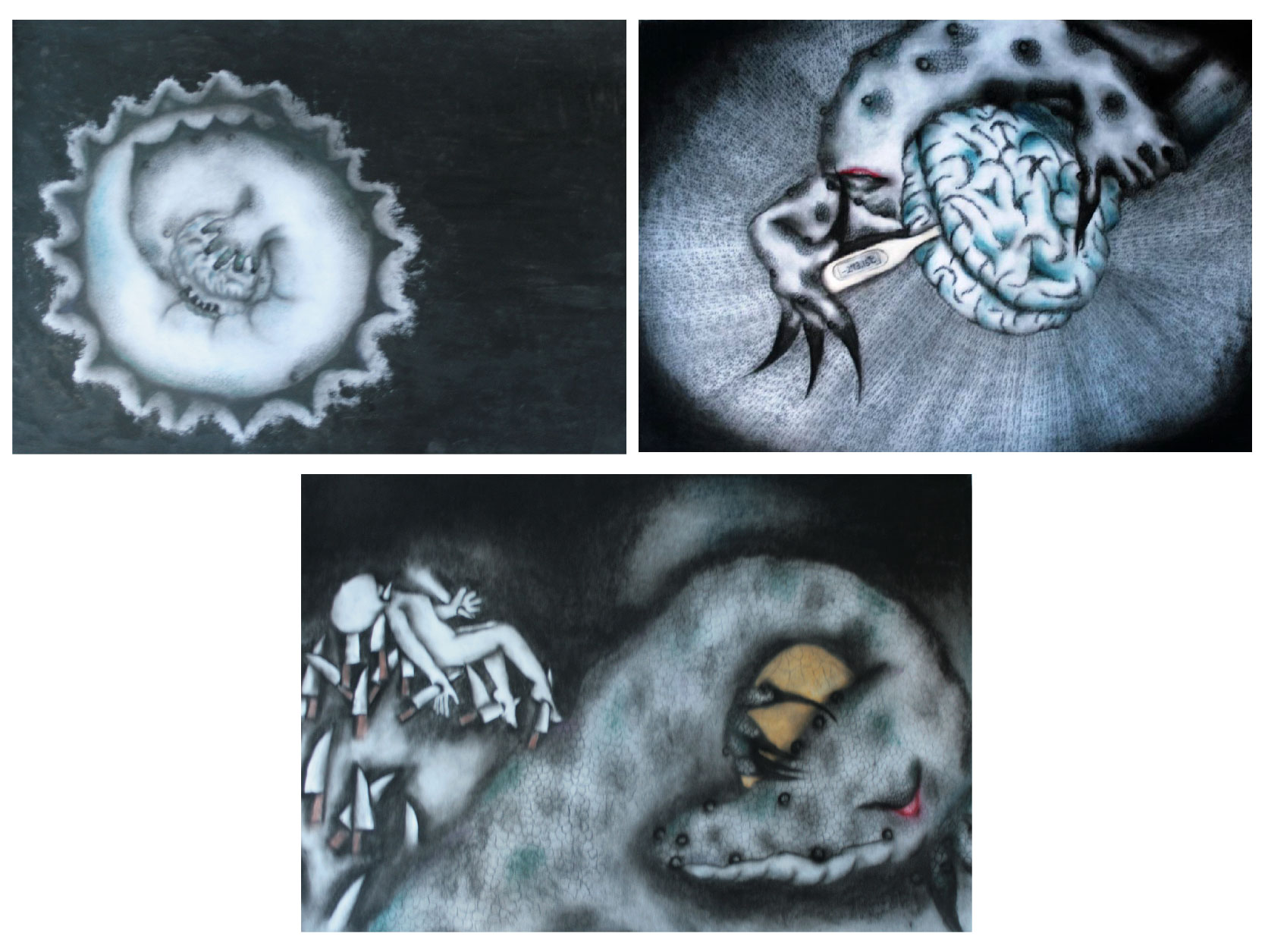

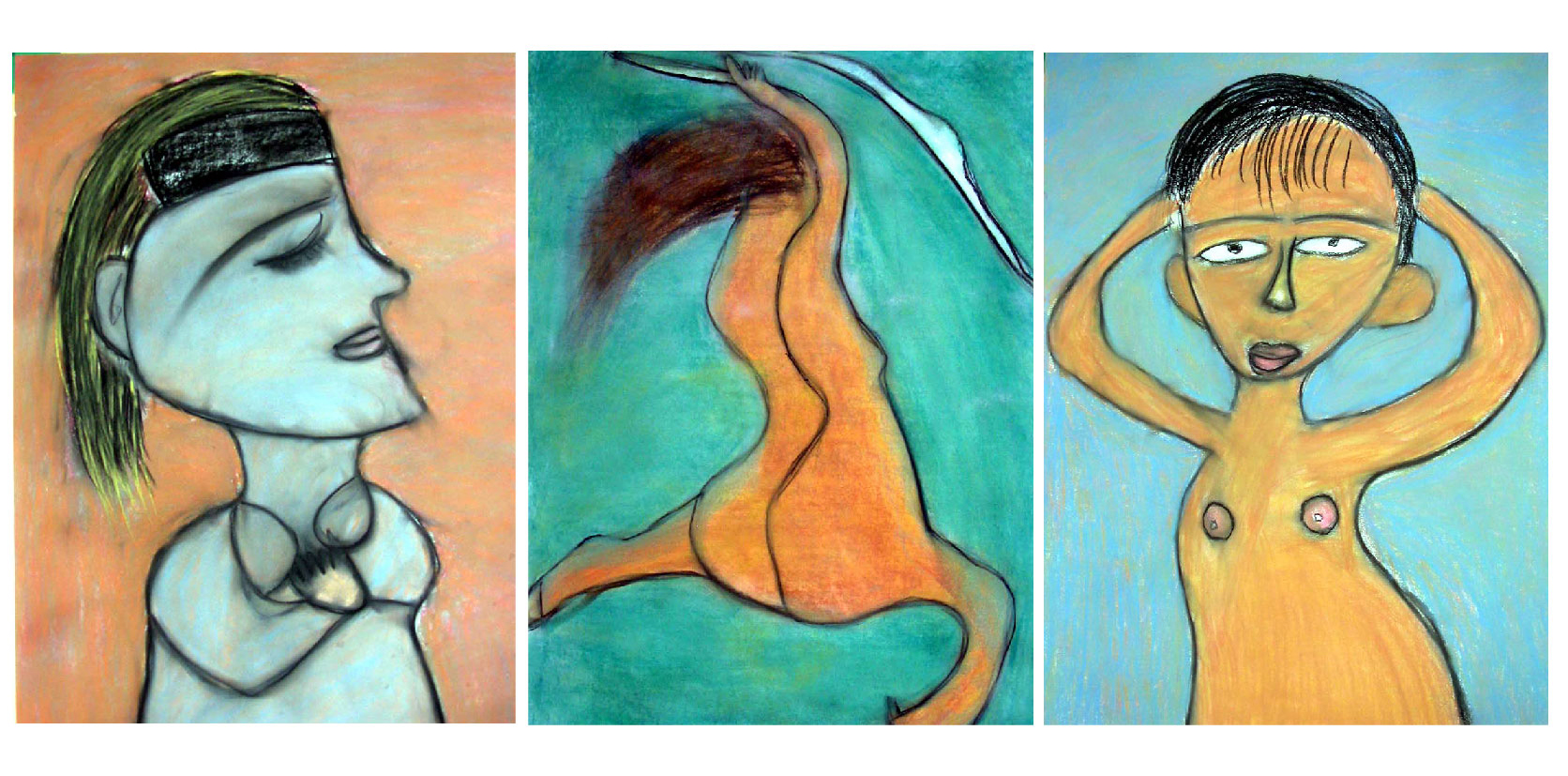

金井さんが演出したSLOW CIRCUS PROJECT『T∞KY∞(トーキョー)〜⾍のいい話〜』

金井さんが演出したSLOW CIRCUS PROJECT『T∞KY∞(トーキョー)〜⾍のいい話〜』

金井さん、今後、県内でどんな活動をしていきたいと考えていらっしゃいますか。

金井 いろいろやりたいことのイメージはあるんですけどね。実はそもそも自分がプロデュースして公演をするのも『Moon Night Circus』が初めてなんですよ。おかげさまでチケットは完売になりまして。とてもありがたいことです。これからも県内で、劇場は敷居が高いと思っていらっしゃる方々、劇場から足が遠のいてしまった方々、なかなか劇場に来られない方々、そして子育て世代の方々にも、いろいろな文化芸術に触れてもらえるような機会、入口を増やしていかれればいいなと思っていますね。

また障害のある方たち、多様な世代、プロとアマチュアが混ざったようなものだったり、それこそスローレーベルが首都圏でやってるようなソーシャル・サーカスなどの活動も、スローレーベルと一緒にコラボレーション的に実施できたらと思っています。

川崎さんと金井さんのパワーでどんどんことを動かしていかれたらいいですね。

金井 そうですね。川崎さんは福祉と音楽の融合を体現する存在でいらっしゃいます。文化芸術と福祉、あとスポーツなんかも混ざったようなこと、それこそサーカス的なことができれば、いえやりたいと思っています。

![[対談]金井ケイスケ×川崎昭仁 パラリンピックから『Moon Night Circus』、そして多様性のある新たな社会へ](https://ma-iika.net/wp/wp-content/uploads/2021/12/1680-1-scaled.jpg)