第7回 心の中を荒れ狂う嵐に振り回される人の表現

20年ほど前だろうかCHIZUMIさんは、ある真夏の晴れた日、黒い日傘をさし、上から下まで黒づくめの服を着て風の工房にやってきた。カゲロウみたいだな、という第一印象。話を聞くと、今彼女がすがりつくように頼りにしているS病院の心療内科のドクターから、「絵を描くことが好きなら風の工房に行ってみたら?」と勧められたという。たまたま僕はそのドクターとは知り合いでもあった。一緒に食事をしながらお話を伺うと、CHIZUMIさんは大学の研究者であるご両親のもとに生まれ、幼少期から研究に忙しい両親ではなく叔母さんの手で育てられたという。子供のころから両親に対して複雑な感情があり、その感情をうまくコントロールできず、言いようのない不安感に襲われたりし、長い間リストカット、過剰服薬、飲酒などを繰り返しているという。とても頭のいい方で難しい心理関係の専門書を読み漁り、また医療も渡り歩いたり、ナントカ療法を受けたり、当事者の会に出たりもしたが、湧き出る言いようのない不安感、圧迫感は消えてくれないと話してくれた。詳しくはわからないけど子供のころから抱えていたご両親との向き合い方に悩んできたことが根っこにあるのだそうだ。

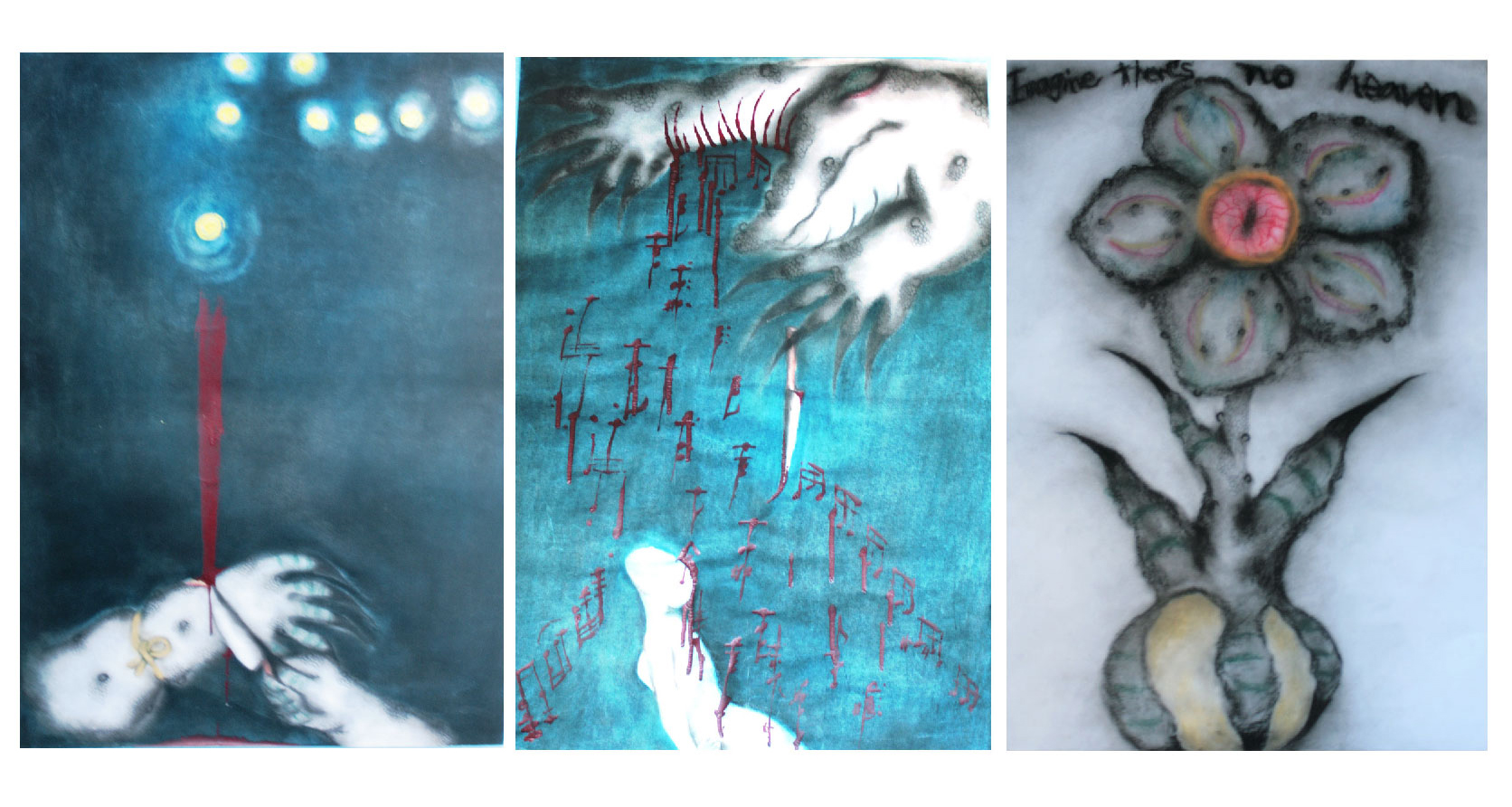

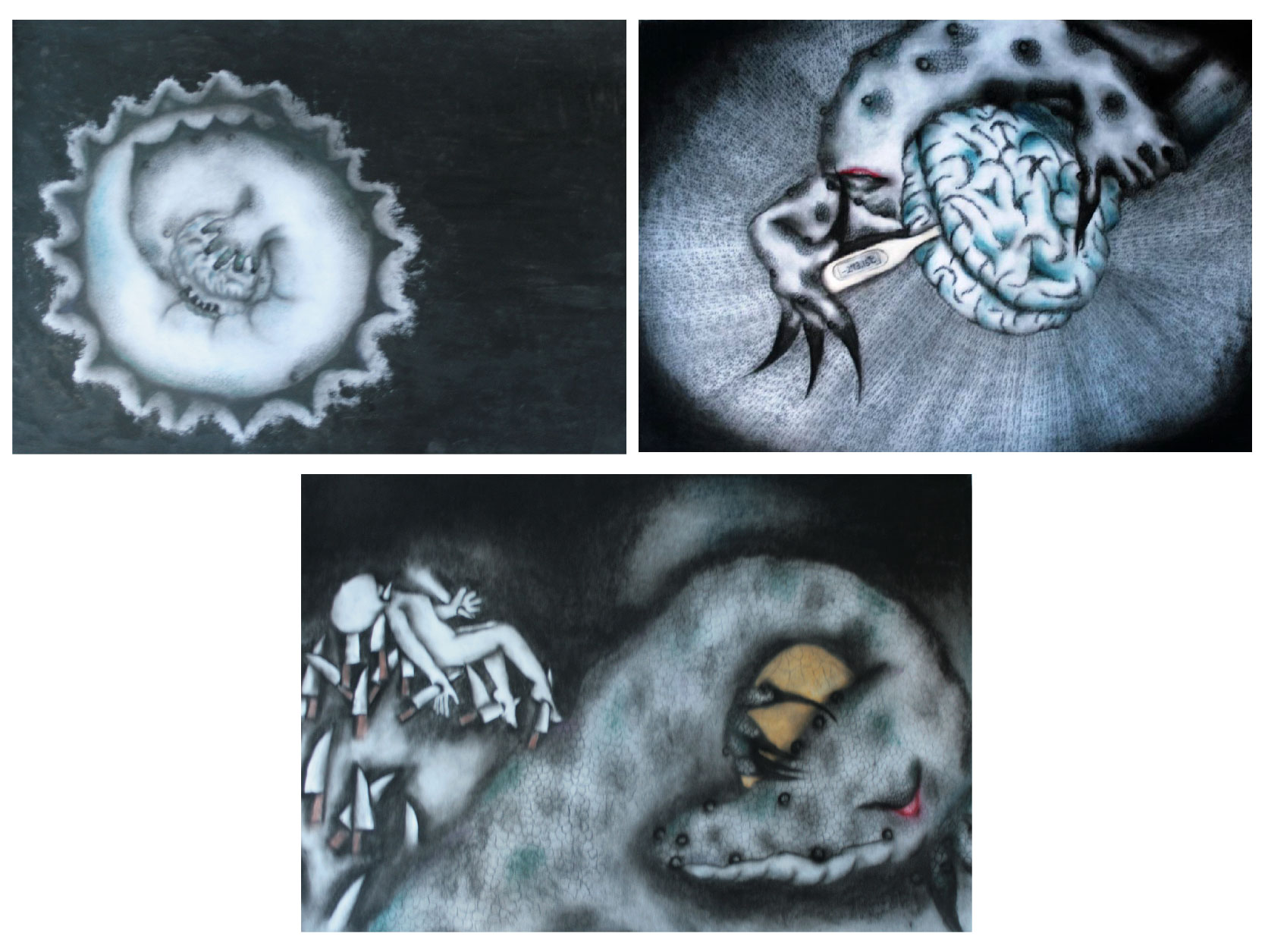

いろいろ苦しみ、苦労して生きてきたんだなあ、と思いつつ彼女が持参したスケッチブックを見せてもらうと、そこには明るい広場でいろんな動物と仲良く遊び戯れている様子が描かれたイラストが並んでいた。僕は失礼にも『ふーん。正直言うと絵はとても上手に描けているけど、あんまり面白くないなあ』と言ってしまった。そしたらCHIZUMIさんは目を輝かせて『そうでしょ。これドクターに会う時に見せる絵なんだ。もっと別なものを描きたいのだけどね』との言葉が返ってくるではないか。彼女の心の中の苦しさを聞かされていたので『そんならあなたの心の中のどろどろを描いてしまえば? その代わりその絵はあなたの排せつ物みたいなもんだから、ここに捨てるように置いていくことが条件だけど』と話すと、彼女が目をキラキラさせて『そうさせてください』と言い、さっそく工房の画材で描き出した。いきなり真っ黒の下地の上に顔のない人物が登場し、打ちひしがれている風景、リストカットのなまなましい血がだらだら流れている風景、大量の薬の中に溺れている自分、など。まあはっきり言って気持ちのいい絵ではない。絵はだんだんと変化し、蛇や、トカゲが現れ、そこにはこれでもかというほどの苦しさが表現されていた。

彼女は「どうもこれが私に住み着いて私を苦しめているやつらしい」とあっけらかんと嬉しそうに言うのだった。僕も調子に乗って苦しいはずのことを笑い話に変えたり、普段飲んでいる大量の薬を並べてCHIZUMIさんとダジャレを考えながら新しい薬の名前を考えて、薬の標本箱みたいなものを作って彼女の通う病院のロビーに作品と一緒に展示させてもらった。知的障害のある仲間たちがCHIZUMIさんの絵を見て、『わー、気持ちわりい』という率直な反応も楽しんでいて、みんなと打ち解けて友達になっていった。風の工房では明るく、笑い声が絶えず、本当に苦しい心の病を抱えているのかと思ってしまうほどだった。苦しい内面を抱えているのだが、それを吐き出すように表現することを彼女は楽しんでいた。『専門書ではわからなかった私を苦しめるものが、だんだんわかってきた気がする』と話してくれたが、でも夜一人になると不安感は湧き出てきて、思わず飲酒と過剰服薬に走ってしまうらしい。

一年ほど風の工房に通ってきただろうか、とにかく描きまくった。そしてある日『おかあさんが倒れたので、実家に帰ります』と言い残し、風の工房での表現活動はぷっつりとなくなってしまった。でも実家に帰っても彼女は描き続けていた。年に数回電話で近況を知らせてくれ、『お母さんの介護をしていると今までのような絵が描けなくなってきた。どうしましょ。』と言う。それはあなたが心の回復に向かっているのかも、と伝えると、『えーそんなの困るー』と言う。実家に帰っても相変わらずあの気持ちの悪い世界を描き続けていたのだ。しかし僕も風の工房を離れたこともあり、次第に連絡もなくなっていった。お母さんが亡くなり、そのショックもあったようだが、ますます絵を描き続け、地元でCHIZUMIさんの作品を評価する人が増え、個展が実現したり模したそうだ。ぽつぽつと連絡があり、足元がしっかりしてきたなあ、と思っていたのだが・・・・難しい難病も抱えていたCHIZUMIさんは一昨年、突然逝ってしまった。ゆっくりとおしゃべりをしようねと電話で話していたのに。

彼女の絵を評価していた人が、彼女が遺した作品の作品集を作るというので、つたない僕の追悼文を寄せさせてもらった。今も、いろんなところへ出かけ、障害のある人の表現活動の場を提供している自分だが、あの気持ちのわりい(とはいえ僕はすごく好き)絵たちを思い出すたび、CHIZUMIさんが工房で心の中のどろどろを排泄する(嘔吐する)かのように絵を描きまくったあの時間は、果たして彼女にどんなシアワセをもたらしたのだろうか?と考える。彼女が仲間たちとけらけらと笑いあっている風景を思い出す。彼女が友達に『私にとっての最高のアートセラピストは関さんだ』と語っていたと聞いた。僕はそんなアートセラピーなんてしているつもりは毛頭なかったのだけど。

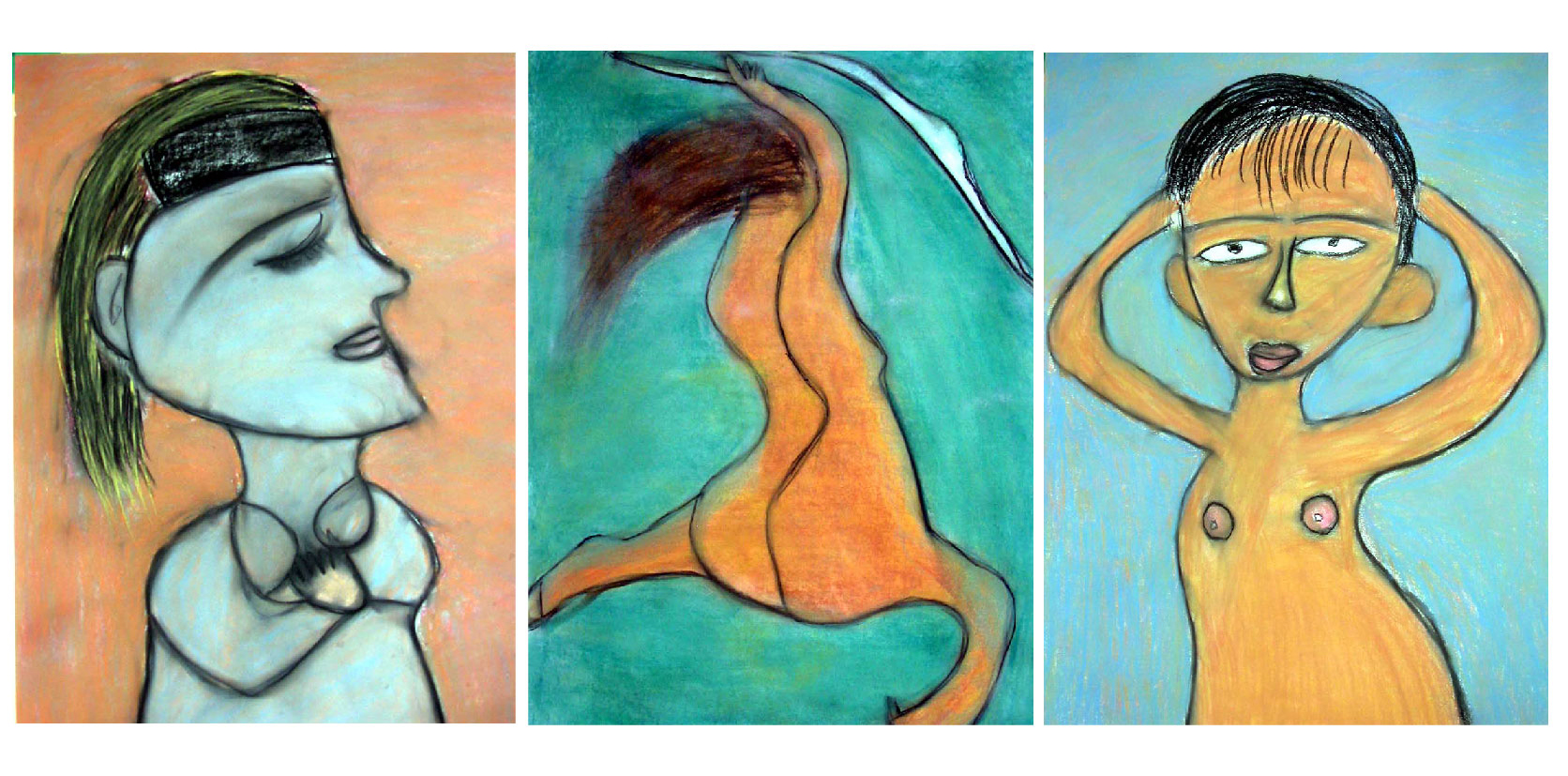

FUKUさんも心の中に得体のしれないナニカを抱えながら暮らしている。彼の周囲の人たちが彼のことを悪く言っている、という妄想にとらわれ、世の中には怖いことがいっぱいだ、と悪いニュースに気を奪われているかのようにおびえながら暮らしている感じだ。風の工房に通うようになって、いろんなおしゃべりをしているうちに、きれいな女性の写真集や雑誌のグラビア写真の話で盛り上がり、そこに載っている写真画像を観ながらそれを絵に描いてみないか、と提案した。『いいですねえ』とFUKUさんはちょっぴり恥ずかしそうに照れながら、戸惑いながら、じっとその写真を観て、画用紙に向かって線を引いていった。たぶん彼は忠実にその写真を写しとっているつもりなんだろうが、現れた絵は元の写真とは全く別のFUKUさんワールドであった。油性ペンの線は戸惑い、ドキドキし、時にはすっ飛び、何とも言えない絵になっている。『すごいね!』と伝えても『そ、そうですか?』と答えるだけだった。色を塗りこんでみようかと提案したが、『いやもう疲れてダメです』という。僕の提案なんか余計なことだった。線画として十分な表現だ。しばらくはそんなやり取りで盛り上がり、いくつかの作品を生み出したのだが、FUKUさんは心の調子も良かったり、悪かったりでグループホームの自室にこもることが多くなった。そのうち、「本当は書道をやりたい、昔から習字を習ってきた。もっと上手になって有名な賞を取りたい」と言い、自室で習字をやるようになっていった。あのわずかな期間だったがFUKUさんの生み出した絵は今でもすごいと思っているが、何よりご本人はそうは思っていないらしい。風の工房を離れ15年ほどになりFUKUさんとの付き合いもなくなってしまったが、いつかまた絵を描きだしてくれないかなと願うばかりだ。

NABEさんは若いころから自立して仕事をしなければ、という想いが強く、都会に出て働いたりもしたがうまくいかず、それがかえって心の不調を招いたらしい。風の工房に通うようになって、絵を描き始めたのだが、そこらにおいてあった週刊誌のかなりエロい写真を見てはそれを描きだした。僕も決してその手の写真は嫌いではないので、二人して『おー、エロいなあ。スケベだなあ』と盛り上がった。彼とは楽しいおしゃべりがたくさんあったのだが、その中に彼自身が心の中に抱えてきた鬱屈したこれまでのモノガタリもたくさん聞いた。そこで「NABEさんの苦労モノガタリを書いてみないか、そしてそれを多くの人の前で発表してみないか」と提案したところ、ノートにびっしりと、まさに自分の苦労モノガタリを書いてきた。たまたまある高校の福祉コース(女子高生ばかり)の授業を依頼されていたので、「ジョシコーセーの前で、これ発表してみる?」と提案したところ、彼は大いに張り切った。そして当日はなぜか白衣を着てみたいとの彼の希望で、白衣を着たNABEさんが登場し、僕は彼の横で、彼の作品を掲げる役割で登壇した。たどたどしくはあるが見事に自分の苦労モノガタリをノートを見ながら発表したのだった。ジョシコーセーたちは、僕なんぞが小難しく福祉とはと、話すよりはるかに強くNABEさんの話と絵のほうに反応した。当事者が語るチカラにはかなわない、と思い知ったことは言うまでもない。

僕が工房を離れてからしばらく、NABEさんは就労と一人暮らしに挑戦したらしい。現在は別のアート活動をする事業所に通い、エルビス・プレスリーや、スティービー・ワンダーなどのオールディーズの懐かしいミュージシャンの絵を描いている。NABEさんが絵を描き続けていることがとてもうれしいし、そういった場を提供されていることもうれしい限りだ。

CHIZUMIさん、FUKUさん、NABEさんが風の工房でユニークな絵を描いていたころ、僕は精神科領域の知識がなく、必死にその手の専門書を読んでいたのだが、この3人のことを考えてみても、照らし合わせてみてもピンと来ないでいた。まあ、そんなことはどうでもいいのだ。何より心の中を吹き荒れる嵐のようなものに翻弄されているけれど、必死に生きている。それを吐き出すかのように表現する場を提供することで応援することしか僕にはできないと思った。そこで松本市内のあるギャラリーとご縁があり、『病むチカラ展』というタイトルで3人展を開催した。なかなかの反響があったことを覚えているが、果たして3人にとってはどうだったのか?

〈つづく〉

著者プロフィール

- 関孝之

- 1954年生まれ。社会福祉法人かりがね福祉会で勤務しているときに「風の工房」を開設して障害者の表現活動支援を始める。アートパラリンピック長野の実行委員、スペシャルオリンピックス長野県大会のアートディレクターを務め、2014年からは、NPO法人ながのアートミーティング代表として障害者のアート活動を応援する活動に専念し、出前アートワークショップやアートサポーター養成講座などを行っている。信州ザワメキアート展実行委員長。