第3回 「公募展」その2

実行委員長 内山 二郎

「アートパラリンピック長野」では、公募作品1153点の中から103点が入選した。大賞には、倉石大次郎さんのアクリル画「イメージⅡ」、山口正雄さんのアクリル画「象」、光島貴之さん(46歳)の陶芸「らせんの手掛かり」の3点が選ばれた。

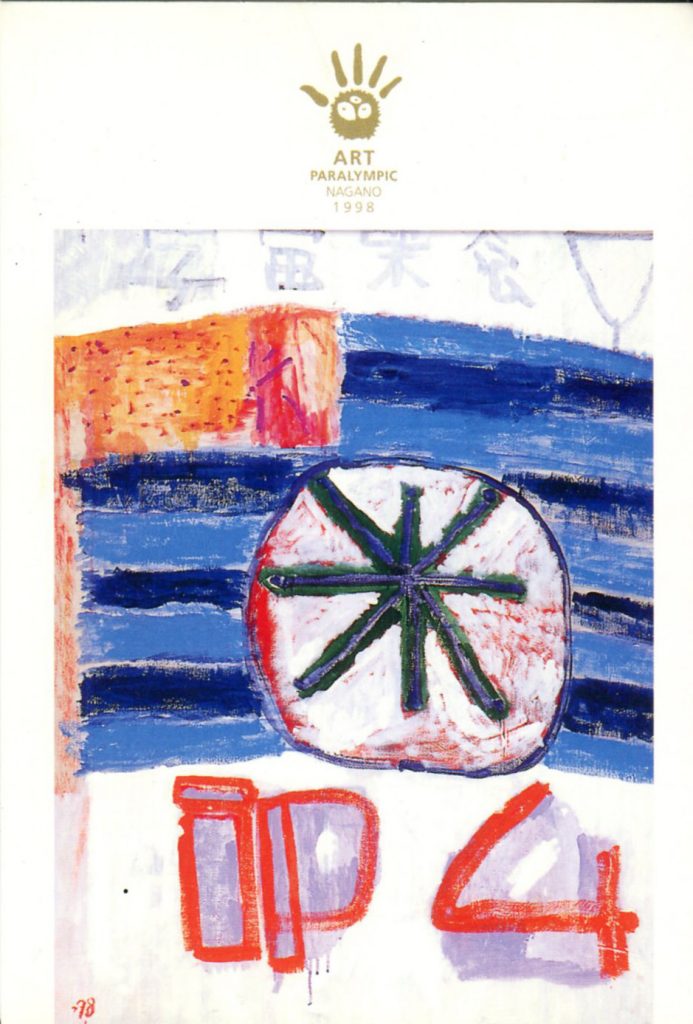

(作品集図録によれば)倉石さん(当時30歳)は、知的障害と難聴の重複障害を併せ持ち、アーティストである両親とともに長野県戸隠村在住。なぜか幼少のころからアメリカへの憧れが異様に強く、出品された「イメージⅡ」も宇宙基地のこと、星条旗、「米」の文字、映画インディ篇デンスデイ(ID4)をモチーフとして描いているのではないかと思われる。

倉石大次郎「イメージⅡ」(ポストカードより)

倉石大次郎「イメージⅡ」(ポストカードより)

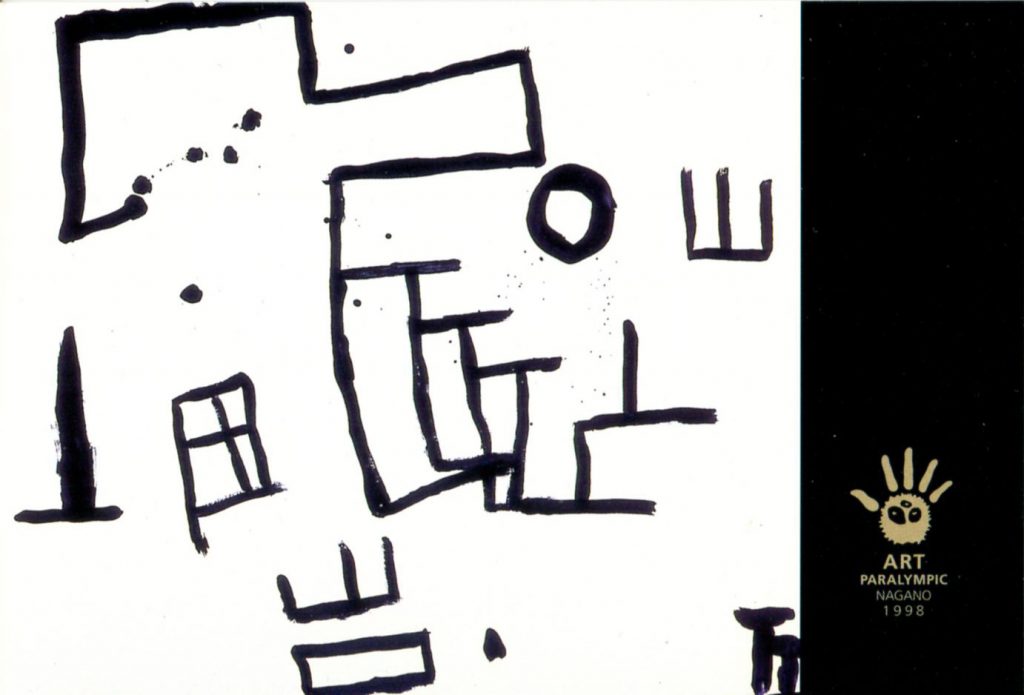

山口さん(当時63歳)は、神奈川県にある知的障害者施設、素心学院で生活し、週1回の絵画クラブでは、専属のアーティストのサポートにより自己表現の自由な環境がつくられている。出品作品には原始象形文字や人の顔のような描線フォルムがあるが、何が描かれているかは謎である。この作品には自分の名前「山口」が描かれているのが見てとれる。

山口正雄「象」(ポストカードより)

山口正雄「象」(ポストカードより)

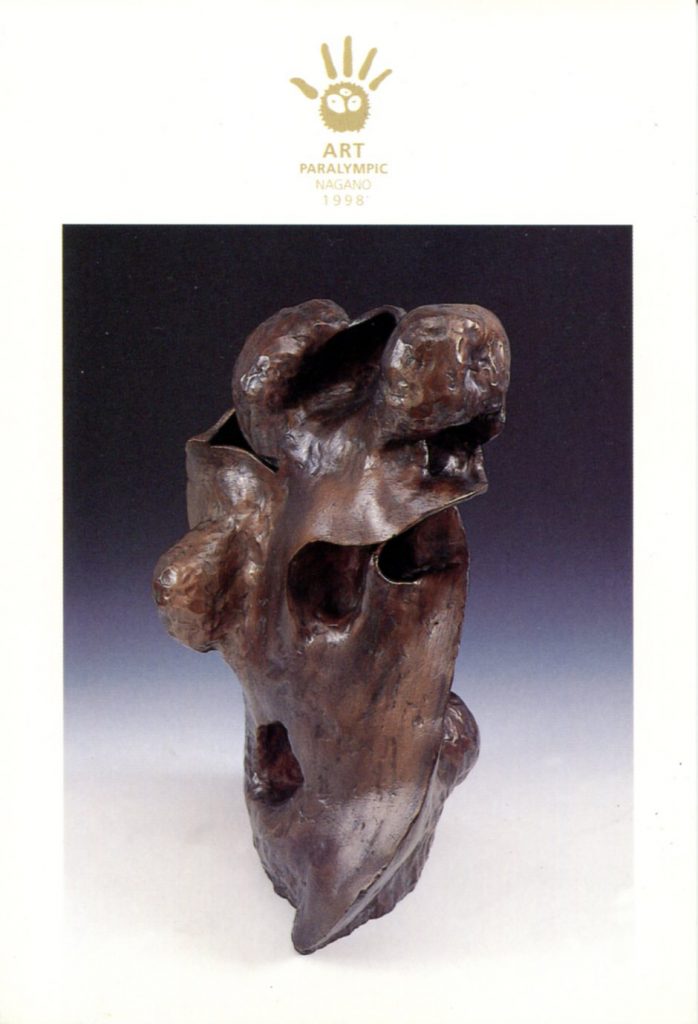

光島さん(当時46歳)は、京都市在住で先天性緑内障により10歳のころから失明。5年ほど前からワークショップに参加し造形のおもしろさに出会う。「触っておもしろいものは、見てもおもしろいのではないか」というのが彼のテーマ。出品作品は一方向の正面というものはなく、360度すべてまるごと正面である。

光島貴之「らせんの手掛かり」(ポストカードより)

光島貴之「らせんの手掛かり」(ポストカードより)

3人の審査員は、直後の記者会見で入賞作品について熱く語っている。

委員長を務めた現代美術家の嶋本昭三氏は、「私にとって宝の山に埋もれたような感じで、初めて体験するような、普通の常識では考えられない面白い発想の作品が見られて非常にうれしく思います。美への新しい道が”障害者とアート”という新しい試みで、さらに力強く開けた」

造形作家の西村陽平氏は、光島さんの陶芸「らせんの手掛かり」について、「この作品は、本格的に造形を追求したものです。全盲の作品なので、視覚からではなく、触覚からつくられています。このことが視覚中心であった美術に新しい視点をもたらすのではないでしょうか」

絵本作家のはたよしこさんは、(出品)作品の多くは「一体何を描いているか分からないけれど、表現に向かう強いエネルギーを感じます。そこには、いわゆる『作品に仕上げよう』というような作為は、とてもやわなものにさえ感じられます」

公募展入選者座談会では、出展者やサポーターの皆さんが私の問いかけに答えてくれた。

――かりがね学園・風の工房は、この公募展に書、絵画、陶芸の3部門で4点の作品を入選させるという快挙をとげられましたね。特に「がんばらない」という書作品はマスコミでも取り上げられて注目を集めましたが、サポーターとしてのかかわりは……。

関孝之さん ぼくらのところで大事にしていることは、教えないということです。たとえば漢字カードの中から今日は何を書こうかと問い、「春」とか「山」とか選んでもらうんです。そしてそれを題材にしていろんな話をして、そこから生まれたことばや、文字を自由に書いてもらいます。話の中から膨らんだイメージを大事にして書いています。ぼくは一切手を触れません。

――倉石大次郎さんのお父さんは画家でいらっしゃいますが、どんな風に接しているんですか?

倉石守さん 強要はしない。もちろんテクニックなどは一切教えません。自由に描ける環境を整えるだけです。

――光島さんは、全盲でいらっしゃいますが、この公募展には立体作品とテープアートの「地ビール注ぐ」を出品されていますね。テープアートというのは?

光島貴之さん レトララインという製図とかデザイナーの方が使うセロテープみたいなもので、それを使って針金をつけて描いたものです。

審査員の西村陽平氏は、彼の作品をこんな風に解説している。「彼は全盲ですから触らないとわかりません。黒い線、赤い線、グレーの線と全部テープで実際に貼っていきます。実際に彼が手でビールを持ってコップに注いでいるという絵なんです。これは抽象画ではなく写実なんです。彼は子供の頃に失明されて色の経験があるので色が使えるのです」

――山口さんの「象」という作品はどのように生まれたのでしょう?

伊藤倫博さん(素心学院スタッフ) 「山口」という自分の名前を書いていって、それが顔の表現にも見てとれるという抽象的な絵なんですが、本人もどういうイメージなのか図りかねる部分のあるんです。たまたまこういうふうになったんだろうなというしかありません。

サポーターの話を聞いていて、障害者アートが生まれるヒミツがほんの少し垣間見えたような気がする。次回は、「アートパラリンピック長野」の期間中、障害者アートがどのように長野のまちを彩ったか記そう。

著者プロフィール

- 内山二郎

- 昭和18年、神奈川県生まれ。学生時代にベトナム戦争下の現地に赴く。マグロ船乗り、沖仲仕、鳶職、映画助監督、TVディレクターなどを経てフリージャーナリストに。地域福祉、高齢者問題、障害者福祉、国際理解、人権・男女共同参画、協働推進、地域づくりなどに関する執筆・講演などを務める。現在、長野県長寿社会開発センター理事長を務めている。