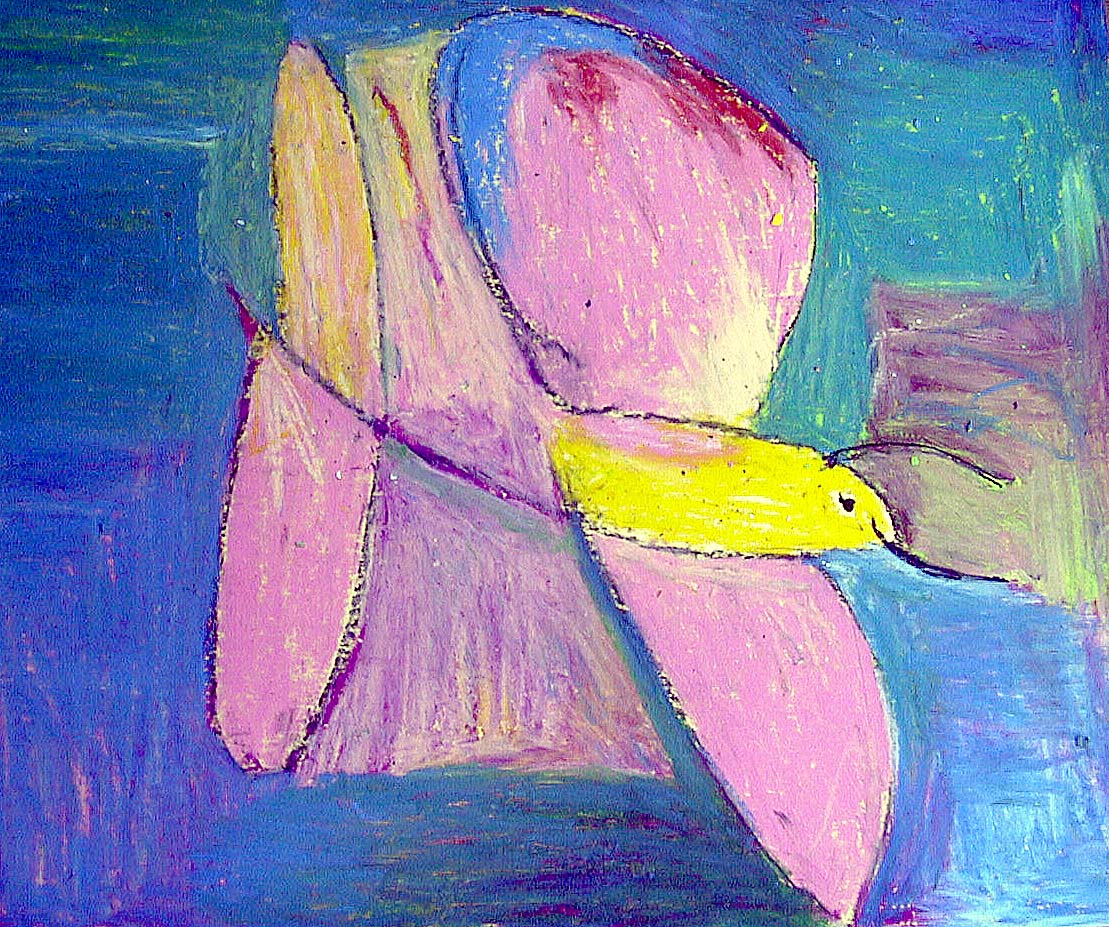

奈良のたんぽぽの家のアートサポーター養成講座では、書家の南明容氏がたんぽぽの家で書のアートワークを提供している様子と、僕自身が実際にガムテープでがんじがらめにされて不自由な状態で筆を運んで文字を書くという体験、アートカウンセラーのサイモン順子さんの絵のワークショップを体験した。どちらも筆で文字を書く、絵を描くとはこうあるべきという自分に染み込んでいる縛りから解放されるきっかけになった。さっそく風の工房で仲間たちに絵を描く、文字を書く、粘土を自分の感覚に任せてこねる、という場面を提供していくと、僕が無意識にしがみ付いていた『こうあるべき』的な縛りを、仲間たちははなから『そんなの知らん!』とばかりに個性丸出しの表現を見せ始めたのだ。

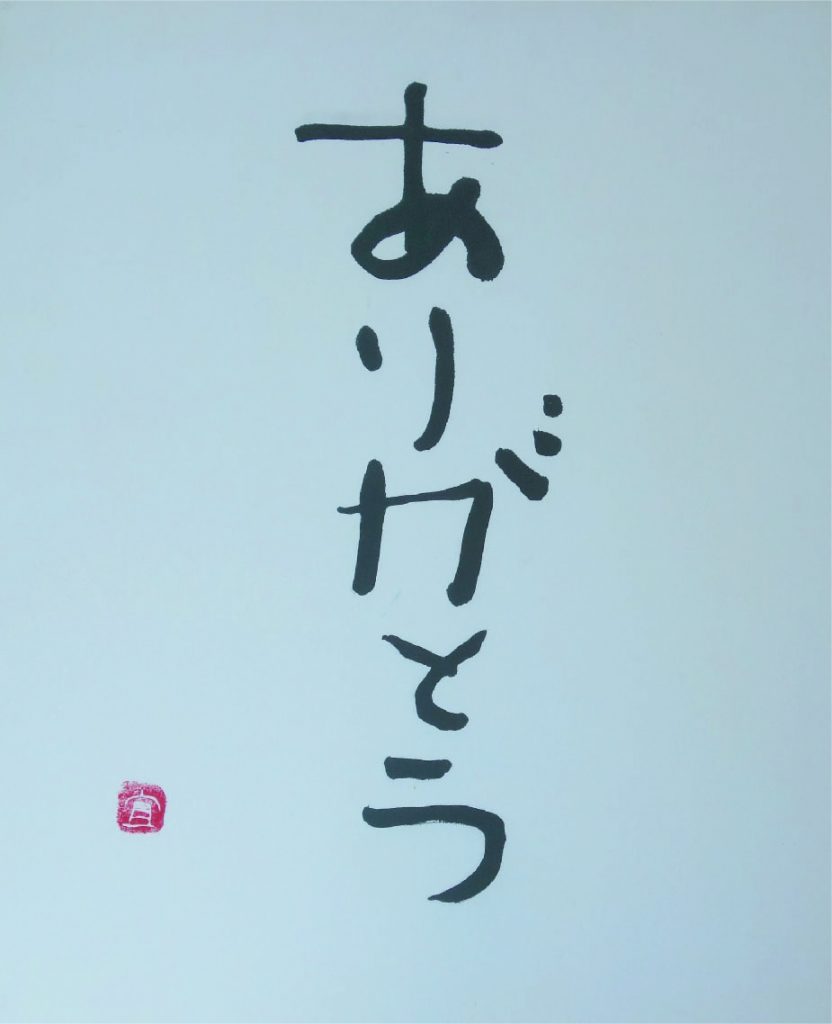

Mさんは知的障がい、右半身まひ、てんかん発作、場面緘黙(※)など重複障がいを抱える男性だが、僕からの冗談やふざけあいにはニヤニヤしながら楽しんでくれる人だ。実際に墨書の場面でどんな文字を書こうか、と聞いてもニヤニヤするばかりなので『ありがとう』とひらがなをボードに書いて『このありがとうという字を書いてみる?』と言うと、やはりニヤニヤしながらボードを見ながら自由の利く左手で筆を持って実にたどたどしく筆を運んだのだ。なんというバランスだろうか? いわゆる習字のお手本とはまるで違う文字だが、見る者は思わずにっこりしてしまう。その後Mさんは様々な墨書の作品を僕とのやり取りから生み出し、あちこちで発表して高い評価も得た。いくつかの障がいを抱えながらむしろそれゆえに、Mさんしか表現できない独特な個性があることを実感したのである。もう天才!

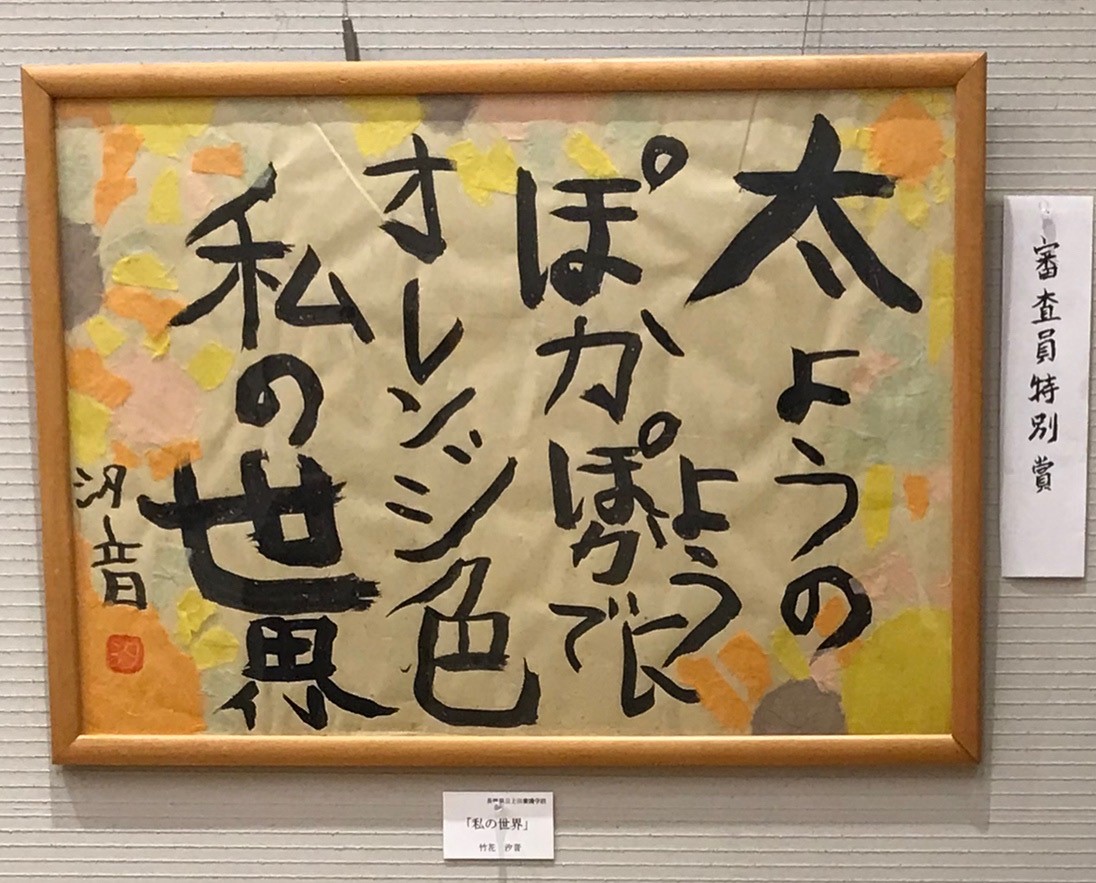

Nさんは『頑張るぞー』が口癖の女性だった。僕が汗びっしょりになって工房の草刈りをしていると窓から顔を出し、『セキさん頑張れよー』と言い、Nさんはボーっと立っている。決して手伝ってはくれない。『どこががんばるんだ?』とむかっ腹が立つも憎めないNさんだ。ある時Nさんにどんな字を書こうか?と聞くと『頑張るって書きたい』という。いつもの口癖だ。意地悪な気持ちになって『今日は頑張らないって書いてほしいなあ』と言うと『いけないんだよ。そんなこと言っちゃいけないんだよ』と拒否をするので、Nさんに向かって土下座をして『お願いだから書いてほしいのです』と手を合わせて頼むと、Nさんはしぶしぶとたどたどしく書き始めた。そこに現れた墨の線は見事にしぶしぶ書いてやったぞ、こんなこと言っちゃあいけないという気持ちが素直に表れていたのだ。もう驚くばかりだ。鳥肌もんだ。

考えてみればNさんに限らず障がいのある人は小さいころからずっと『頑張れ!』と言われ続けている。学校でも『頑張ろう』という標語が氾濫している。Nさんにしてみれば頑張るとはどういうことなのかよくわからず、『頑張る』と言えば周囲から褒められることを学んできている。頑張らなくていい、NさんはNさんのままでいいと思うのだ。

工房の活動が広く知られ始め見学に来る人が増えてきて、ある日ボランティアのおばさんたちが研修として来られ、『がんばらない』の作品を怪訝な目で見、帰り際『みなさん頑張ってね』と言って去ろうとしたとき、Nさんは『おばちゃんもがんばってねー』と言ったのだ。

『がんばらない』の作品があちこちで評価を得たころのこと、僕の妻が病気で入院していたのだが、妻は友達が心配して見舞いに来てくれるのはありがたいけど、来ないように伝えてほしい、と言う。結構重篤な状態だった(その後42歳で天に召される)彼女は『がんばれって言われるのがつらい。これ以上がんばりようがないじゃん』という。僕は返す言葉がなかった。何気なく『がんばろう』という言葉は時には本人をつらくさせることもあるのだ、と深く心に刻んだときだ。妻が逝ってしまってから、僕は入院先だった病院の殺風景さを思い出し、工房の仲間たちの作品は病と向き合う人たちの心を癒す力があることを確信し、県内のいくつかのホスピスに作品を飾ってもらえないかと歩き回って、3か所で飾らせてもらった。当時、諏訪中央病院の院長だった鎌田實氏のもとへも作品を持って話に伺うと、快く承諾をいただき、その中から何点か買い上げて院内に展示してくださった。その時『がんばらない』の作品を『この言葉は病院ではまずいですかねえ』とおそるおそる先生に見てもらったところ、『これだよ、これ待ってたんだ』と先生は即買い上げ、病院の玄関ホールのど真ん中に飾ってくれた。先生は『がんばるのは医療者であり、患者さんはゆったりとありのままでいてほしい』と言う。その後、鎌田先生は『がんばらない』という本を書き、全国的に『がんばらない』の言葉が広がった。

ほかにも風の工房では自閉症のTさんやJ君、そのほかの人でも文字や言葉の意味はおそらく理解できていないだろうが、ボードに書かれた文字を写し取る能力があり、言葉の意味をできるだけわかりやすく伝えながら墨書に取り組んでもらった。それぞれにユニークで個性的な文字が見られた。Tさんは瞬間的に筆を走らせ、書き終わると『書いてやったぞ!』とばかりに筆を放り投げてどこかへ行ってしまう。しばらくすると戻ってくるのだが、僕は飛び散る墨を浴びながらその墨の走りに驚き、思わず『ありがとうございました』とうなだれるばかりだった。

多分彼らは今まで墨書なんていう経験はほとんどなかっただろう。そして普段も文字を書くということはほどんどない。それなのにこんな表現を平気でしてしまう。もううらやましいやら妬ましいやら。普段の暮らしでは支援者のサポートが必要な人たちだが、表現することにはあまりにも自由だ、裏返せば『なんて僕は不自由なんだ!』と思い知らされたのだ。(つづく)