「わたし、なんだか哀しいの」

小学生の私は、担任にそう言ったらしい。言葉にした覚えはなかったが、最近届いた手紙に書いてあった。

哀しみは、お腹のあたりにいつも座っていて、時々“お前なんかいなくなれ”と心臓のあたりを突く。そのうち、落ち込んだり腹が立つと私はいつもいなくなりたいと思うようになっていた。

しかし、哀しみは、どうやって生きていけば、生きていていいのか教えてもくれる。

たとえば、なくなればいいと思う職業に就こうと今の仕事を選んだこともそうだし、誰かを傷つけないように心穏やかにいられる歌を歌うこともそうだ。大事な場面でも普段の生活でも、私は哀しみによって動かされたり、立ち止まったりしている。

その哀しみが、生きていてよかったと感じることが稀にある。それは、誰かがその人の中にあるものを言葉にする瞬間、表そうとする瞬間に立ち会えた時だ。

それがどんな感情であっても、目で見たり、耳で聞いたり、触れたりしたとき、表出されるまでのことを考えると涙がこみ上げてくる。その時、私は哀しみと抱き合っている。

私は、10数年前から精神科病院でソーシャルワーカーとして働いている。病院では主に、社会的入院者の退院支援と、当事者性を安心して言語化できる場作りをしてきた。精神疾患は、関係性の病と言われたりもするように、みな一人で病気になったわけではないし、一人で治っていく人もいない。

社会的入院とは、すでに入院治療が必要な状態ではないにもかかわらず、家族が疎遠になるなどして地域社会に帰る場所を失って病院の中で患者として生活することを言う。

その人たちは、その日何を食べるか、誰と会うか、何を着るか、いつ風呂に入るか、そういうことを自分で決めることなく時を過ごす。そのうち、そこでそうしていることがあたりまえになっていき、病院の外での生活を望む気持ちは追いやられ、やがて意識の外の方に置かれたままになる。社会の中で存在を否定され続けて生きるよりは、日々の選択権がなくなる方がよほど穏やかに生きていける。そうやって自分として生きることを諦めていく。

もしかしたら、精神科にかかっている人たちのことを、何を考えているかわからない人、かかわるとめんどくさそうな人と思う人もいるかもしれない。でも、出会ってみると、その存在が私たちのあり方、世界の視え方を変えてくれる、そういう実感が確かにある。

その人たちは、普段自ら語ろうとはしないが、実は語るべきことをとてもたくさん持っている。その語りが、ほかの人たちが生きることを助ける。

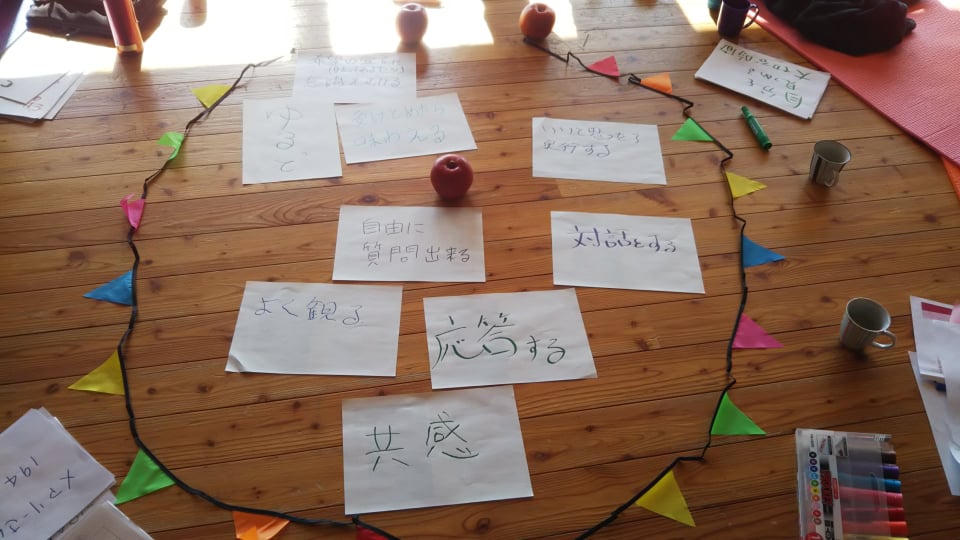

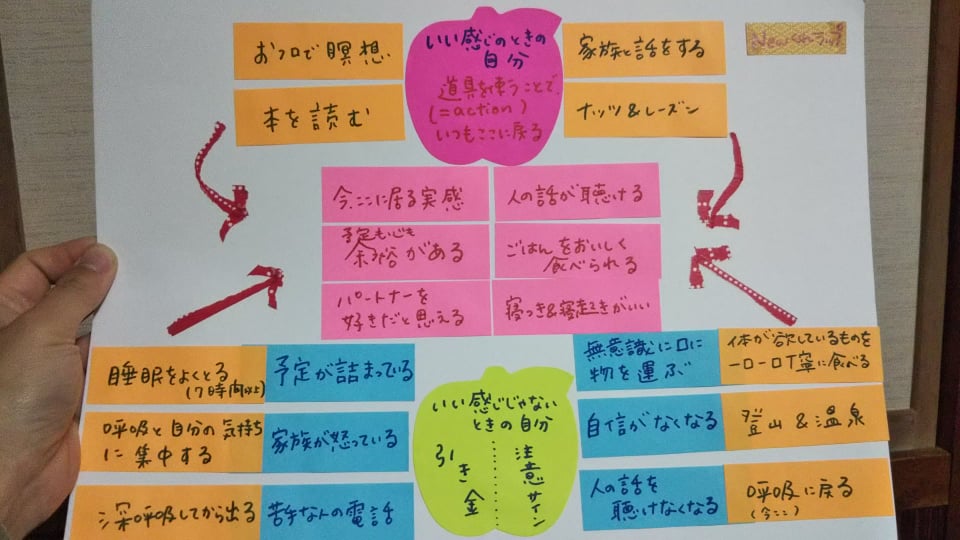

そういう確信のもと、病院の内外で当事者研究、当事者会、WRAP(Wellness Recovery Action Plan)、自助グループなど、自分のことを語り、他者の語りを聴く場を設けてきた。

コロナ以後、対話の場を必要とする声をそこかしこで聴き、実際に場が生まれてもいる。

しかも、これまでの当事者とそうじゃない人を分けたものではなく、みな一人一人が当事者としてそこに居る。以前はベクトルが当事者に集中していたが、相互に影響し合い、支援と被支援の関係から自由になろうとする、そういうことが起きている。これまでとは異なる関係性との出会いが、お互いが変わる(=社会が変わる)きっかけになる。

たとえば、寂しさで飲酒して入退院を繰り返していたおっちゃんが子どもたちにおもちゃを買うようになったり、ひきこもって食事も摂らずに痩せていく青年が中学生の女子に恋心を抱かれたり……それを見ている周囲にも変化は伝染する。

制度や枠組みではなく、どんな風になってもその存在を受け入れ合おうとする態度が相互に交わされる場が、じわじわと生まれていっている。

そうやって変わっていく世界の中で、私の哀しみとの対話も続いていく。